澳門大學健康科學學院特聘教授徐仁和領導的研究團隊,在腫瘤逃避免疫系統識別和攻擊的機制探索上取得重要進展。研究團隊利用幹細胞模擬腫瘤微環境(TME)中的間充質基質細胞(MSC),發現MSC能通過與腫瘤細胞相互作用,產生一系列細胞間信號,從而提高腫瘤細胞對自然殺傷(NK)細胞的抵抗力,促進腫瘤轉移。該發現已在臨床樣本中取得驗證,揭示了一種新的腫瘤免疫逃逸機制,為抗腫瘤免疫治療提供了新的靶點。相關成果已在國際知名期刊《先進科學》(Advanced Science)上發表。

腫瘤生長過程中會產生免疫抑制環境,腫瘤細胞可通過募集抑制性免疫細胞及分子,形成一個免疫抑制性的腫瘤微環境(TME),從而逃避宿主的免疫系統。研究顯示,作為TME的重要組成成分,MSC不僅能促進腫瘤細胞的生長、侵襲和轉移,還能抑制NK細胞和T細胞等免疫細胞的功能,因此在腫瘤進展中扮演著關鍵角色。然而,關於MSC是否能夠直接調控腫瘤細胞對免疫細胞抵抗力的研究還相對不足。

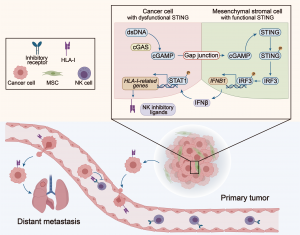

研究團隊發現,在腫瘤細胞與MSC共培養後,腫瘤細胞對NK細胞的抵抗力顯著增強。進一步的轉錄組測序分析顯示,共培養的腫瘤細胞表達了更多的NK抑制性配體,這有助於腫瘤細胞抵抗NK細胞攻勢。值得注意的是,這種現象依賴於細胞之間的直接接觸。當MSC和腫瘤細胞非接觸培養或阻斷它們之間的間隙連接時,NK細胞的抵抗力隨之消失。進一步研究發現,腫瘤細胞的細胞質中含有大量的雙鏈DNA(dsDNA),這些dsDNA能被cGAS識別,並合成第二信使cGAMP。cGAMP通過間隙連接傳遞到周圍的MSC中,啟動STING信號通路,誘導IFNβ產生。IFNβ通過旁分泌作用於腫瘤細胞,提高NK抑制性配體的表達,從而增強腫瘤細胞的NK抵抗性。在乳腺癌、非小細胞肺癌和胰腺癌患者中,IFN受體及NK抑制性配體的表達水平和患者的總生存期呈顯著負相關。因此,該研究表明腫瘤細胞和MSC的相互作用及其觸發的信號通路,可能成為未來腫瘤治療的新靶點。

該研究的通訊作者為徐仁和,第一作者為澳大健康科學學院博士生易曄。該院院長鄧初夏、教授羅茜和副教授劉子銘,以及博士後賈皓、楊紅梅和曾奇兵,博士生覃貴慧、葉森、鄭德景和張志明也在該研究中做出了重要的貢獻。健康科學學院的核心實驗中心,特別是動物中心和生物成像及幹細胞中心也為研究提供了重要支持。此項研究得到了科技部國家重點研發項目(檔案編號:2022YFA1105000)、國家自然科學基金(檔案編號:32270842)、澳門科學技術發展基金(檔案編號:0002-2021-AKP和0071-2022-A2)和澳大(檔案編號:CPG2024-00037-FHS、MYRG2020-00140-FHS和MYRG2022-00044-FHS)的資助。研究文章的完整版本可瀏覽https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202400888。

| 新聞來源:健康科學學院 | |

| 媒體聯繫: | |

| 澳門大學傳訊部 | |

| 李巧雲 | 電話:(853) 88228004 |

| 梁雄業 | 電話:(853) 88228322 |

| 電郵: | prs.media@um.edu.mo |