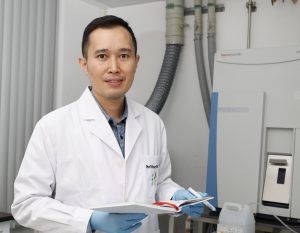

癌症令人聞風喪膽,毒液同樣讓人避之不及,然而兩者相遇卻有機會「負負得正」。郭珩輝教授,澳門大學健康科學學院教授、生物醫學系主任,正是一位「以毒攻毒」的學者,致力從動物毒液中尋找抵抗癌症的新療法。今期《澳大人》帶你走近這位將「致命武器」變為「生命鑰匙」的科學家,聆聽他與毒液的故事,感受科研背後的智慧與堅持。

「用毒」治癌

「你知道嗎?世界上最致命的毒液,可能正是拯救生命的關鍵。」課堂上,郭珩輝教授的一句話,瞬間勾起了學生的好奇心,大家一臉不可置信,卻又被深深吸引,專注地聽著教授的講解,「就拿蠍子尾巴的毒液為例,其含有的一些多肽分子,能有效抑制人腦膠質瘤的活性。」毒液中的多肽分子,或許有著破壞癌細胞、阻止其分裂和生長的特性,這和治療癌症的目標不謀而合。

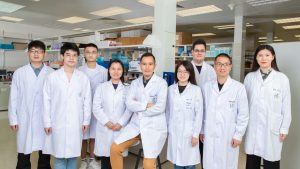

從毒液中探尋能夠「以毒攻毒」、對抗癌症的多肽分子,正是郭珩輝教授及其團隊夜以繼日的努力方向。可前行的道路佈滿荊棘,「100個多肽分子中,或許只有一個能顯露抗癌活性。」儘管實驗成功率低,卻絲毫未令郭教授打退堂鼓,他認為,科研本就意味著從失敗中尋找成功的可能,「每次失敗都是走向突破的必經之路。只要堅持,總會找到那個抗癌肽分子。」支撐他堅持下去的,是毒液提取多肽分子能戰勝癌症的光明前景。

對比傳統的電療、化療,從毒液中提取的多肽分子對治療癌症有顯著優勢。郭教授解釋,動物多肽與人體內的生物分子結構相似,進入人體後能有效減低免疫系統的排斥反應,減少對病人的傷害。而且多肽具有調節生理功能的能力,像抗炎、促進細胞修復等,在治療癌症和代謝紊亂方面潛力巨大。因此,「用毒」治癌成為越來越多科學家和各大製藥公司努力的方向。

抗癌部隊的「裝甲車」

郭珩輝教授於2014年加入澳大,經過多年的奮鬥,他與團隊在健康科學學院構建出獨特的「毒液寶庫」,成功篩選出一批具有抗癌活性的多肽分子,並擁有七項國際專利。其中最為同行所熟知的是命名為Gonearrestide(P13)抗腫瘤多肽及其相關的生物活性毒液多肽M6在人類胚胎幹細胞自我更新的功能。

不僅如此,郭教授團隊還致力於讓多肽分子切實地作用於癌細胞。他們深入研究腫瘤的信號通路和受體,繪製出攻擊癌症的「路線圖」,讓多肽分子瞄準「靶點」發射,為精準癌症治療提供新方案。

最近,他們的研究再次取得突破性進展。由於部分多肽分子在癌細胞表面作用不明顯,但一旦進入細胞內部,便能有效引發癌細胞死亡。基於此,團隊成功應用了納米材料的特性——在多肽分子表面塗覆一層納米材料,助力其進入癌細胞內部。郭教授形象地比喻,「納米材料就像一台軍用裝甲車,不僅能保護多肽分子免於降解,將抗癌肽部隊安全運送到戰場——癌細胞內部。」實驗結果顯示,該方法能顯著抑制癌細胞生長,有望大幅提升治療效果。這項突破性研究已提交至學術期刊。

AI助毒液鑑定提速

過去30年間,全球科學家利用生物毒液中的化合物,成功開發了多種治療藥物。然而,在現有毒液研究庫已被發現的5,000萬種化合物中,被鑑定的卻不到千分之一,皆因傳統人工分析方法效率低下,分析一個多肽分子往往需要耗費大量時間。但危中有機,郭珩輝教授決心投身加快毒液化合物鑑定的工作,期望為藥物開發和醫學研究開拓更多可能性。

人工智能在醫學領域的應用,為這一膠著的科研局面帶來轉機。五年前,在一次偶然的契機下,郭教授與科技學院的同事展開跨學科合作,成功開發出一個用於篩選具有抗癌活性的肽類分子的AI平台。該平台的出現,迅速地提高了研究的效率。

「典型的蛋白質由一條或多條多肽鏈組成,這些多肽鏈由氨基酸序列構成。有些蛋白質可以非常大,由超過1,000個氨基酸組成,而某些複雜的蛋白質可能包含數千個氨基酸。以前,人工分析一個多肽分子,短則一個月,長則數月,一年只能分析30至50個多肽分子。如今,借助該平台,僅需幾天便能完成一個,效率大幅提升。」郭教授自豪地說。也正是這個AI平台,為健康科學學院打造那獨一無二的「毒液寶庫」築牢了最堅實的根基,成為了開啟這座寶庫大門的關鍵密匙。

這項AI技術在生物醫學領域取得的突破性進展,已在國際頂尖期刊《美國化學會志》上發表,該高效、精準的AI篩選平台亦開放予全球的研究人員使用,反映澳大對推動相關領域科研進程的貢獻。

培養「解難型人才」

「飯後是否特別困倦?其實食物中蛋白質所含的色氨酸,可能就是『罪魁禍首』!」午後課堂上,郭珩輝教授向略顯疲憊的學生們拋出一個「醒腦」問題,接著,他從生物化學角度解釋「飯困」,順勢引入課堂主題:色氨酸及其代謝產物血清素。脫下實驗袍,走進教室的郭珩輝教授,便是一位悉心育人的導師。

作為生物醫學系主任,郭教授深知生物醫學對探索人類生命本質的重要性,在本科教學中,他秉持培養「解難型人才」的理念,既注重理論基礎訓練,更強調應用能力。課堂上,他巧用生活案例,通俗易懂地解釋複雜概念,幫助學生理解學科的實際意義。

「如果不去嘗試,就永遠不知道結果。」這是郭教授對學生常說的一句話。為了激發學生的探索精神,他佈置了許多「情境解難」作業,鍛煉學生將課堂知識學以致用、融會貫通的能力。此外,他還計劃為學生提供更多實踐機會,包括企業實習和海外學術交流,讓他們多參與項目合作,積累解決實際難題的經驗,為未來的學術與職業發展築牢根基。

「小種子長成參天大樹」

時光荏苒,郭珩輝教授自2014年結束在英國長達16年的求學和工作路,與太太到澳門定居,在澳大翻開人生新一頁,至今已11年,他的兒子快將10歲。這些年間,他用心陪伴兒子成長,又在科研道路上努力奮進,追求卓越,與澳大共同進步。

郭教授至今仍清楚記得剛到澳大時的情景,正好趕上了大學遷校。「當時澳大世界排名不算靠前,可到處都充滿蓬勃向上的朝氣,看得出未來的發展潛力很大。」11年來,他親眼見證學院的變化,從舊校園的一室,變成如今一整棟教研一體的大樓,且在科研基地有了一整層實驗室,「這就像一粒小種子長成一棵參天大樹」,令他特別激動。讓他震撼的,還有澳大躋身泰晤士世界大學排行榜180強,「隨著大學在橫琴粵澳深度合作區設新校區,我相信大學發展將更上一層樓。」

與在英國科研機構工作相比較,郭教授直言更喜歡澳大。「在英國,研究方向基本是基本固定的,只能按部就班跟進項目。在澳大,可以專注發揮所長,開拓適合自己的研究領域。再者,還能獲得澳門特區政府和澳門科學技術發展基金的支持,不管是資源和發展空間都比較充裕。」

尋找拯救生命的鑰匙

從動物的致命武器到治療癌症的藥物,郭珩輝教授坦言,研究之路雖荊棘滿途,卻充滿了探索的樂趣與突破的可能。未來,他將帶領研究團隊,持續深入挖掘「毒液寶庫」的潛力。他說:「毒液是大自然賜予我們的寶藏,關鍵在於我們如何發現並利用它的價值,找到其中蘊藏的拯救生命的鑰匙,為人類健康帶來新的希望。」

郭珩輝教授簡介

澳大健康科學學院教授、生物醫學系主任、生物成像及幹細胞核心實驗中心諮詢委員會主席,劍橋大學客座導師、國際毒理學會常務委員會成員。2022年,當選為英國皇家化學學會和英國皇家生物學會會士,成為澳門首位獲此雙重榮譽的學者。

郭教授長期專注於開發治療癌症、炎症的多肽或抗體原型藥物;近年借助化學免疫傳感器,開發預測性癌症生物標誌物。2024年入選「全球前2%頂尖科學家」榜單,彰顯他在生物醫學領域的卓越貢獻。

郭教授於《Molecular Cancer》《Drug Resistance Updates》《Trends in Cancer》、《Seminars in Cancer Biology》《美國國家科學院院刊》《生物傳感與生物電子》《國際生物科學期刊》等高影響力期刊發表SCI論文超過150篇,還擔任《生物分子》主編輯、《分子醫學專家評論》執行編輯及《Seminars in Cancer Biology》和《Pharmacological Research》客席編輯。

文:余偉業,校園記者李穎曦、何彦霖、呂思瑩

圖:校園記者應于鵬,部分由受訪者提供

編:樊越欣

來源:《澳大人》第142期