澳門大學健康科學學院教授梁麗嫻、中國科學院深圳先進技術研究院研究員戴磊、廣東省中醫院及中醫證候全國重點實驗室教授周華共同帶領的團隊在人體腸道擬桿菌和副擬桿菌選擇性利用中藥多糖的分子機制上取得了重大進展,對人類腸道微生物組、碳水化合物活性酶、膳食和中藥多糖的開發與應用等領域具有重要意義。相關研究成果已發表在國際知名期刊《自然—通訊》上。

該研究首次發現一種人體應答菌對特異代謝石斛多糖的選擇性利用。研究團隊以合成生物學交叉學科的方法,在該細菌中發現了特有的多糖利用基因座。通過結構比對、分子對接,進一步證明了GH26酶具有保守的催化位點(E415/E504)和底物結合位點,是石斛多糖代謝核心酶。研究開創發現了人類腸道細菌對中藥多糖利用的關鍵因素,強調中藥多糖具高度特異性利用,有助理解多糖的體內潛在用途及作用機理,突顯對腸道菌群進行精准靶向的潛力,為治療干預開闢了新路徑。

利用中藥多糖調控腸道微生物組,已被證明是治療人類疾病的一種具有前景的策略。人體腸道中的擬桿菌和副擬桿菌是膳食多糖的主要消費者,了解這些腸道共生細菌如何利用中藥多糖,對開發新型基於多糖的益生元和藥物從而改善人類健康至關重要。然而,目前尚缺乏對腸道細菌利用中藥多糖的系統性分析及相應的遺傳基礎研究。

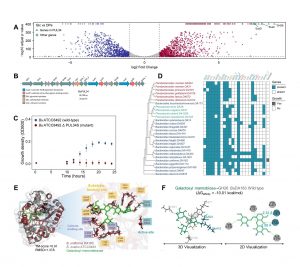

研究團隊系統地繪製了28種人體腸道擬桿菌和副擬桿菌利用20種中藥多糖的生長表型的圖譜,發現腸道擬桿菌之間和中藥多糖之間存在顯著生長差異。其中,鐵皮石斛多糖(一種葡甘聚糖)能特別促進單形擬桿菌(B. uniformis DA183)的生長。為了揭示石斛多糖選擇性促進單形擬桿菌生長背後的遺傳機制,該研究進行了比較轉錄組分析和基因敲除實驗。結果表明,多糖利用基因簇PUL34和關鍵酶GH26_BuDA183對於單形擬桿菌DA183菌株利用石斛多糖至關重要。透過序列比對分析,發現只有單形擬桿菌DA183的基因組能編碼完整的PUL34_BuDA183基因簇。

最後,為了表徵單形擬桿菌GH26酶的催化活性及底物特異性機制,研究團隊將AlphaFold2預測的單形擬桿菌GH26酶蛋白結構與卵形擬桿菌GH26酶的晶體結構進行比對分析,發現這兩種GH26的催化位點和底物結合位點是相同的,這表明單形擬桿菌GH26酶與卵形擬桿菌GH26酶有相似的催化劑機制。隨後,研究團隊通過表達和純化GH26酶,在體外證明了其對多種甘露聚糖的水解活性。點突變實驗表明,谷氨酸殘基E415A或E504A的突變都會導致酶活性喪失,證明兩個催化位點對酶活性都是必要的。分子對接模擬顯示底物的反應性取決於其與催化殘基相互作用的能力。

總體而言,該研究提供了一個通用框架,用以分析人體腸道細菌對植物多糖的利用情況,並深入理解其背後的分子機制。這些發現對多個研究領域具有重要意義,包括人類腸道微生物組、碳水化合物活性酶、膳食和中藥多糖的開發與應用等。此外,一些中藥多糖(如石斛多糖)的高度特異性利用,也突顯了基於中藥多糖的益生元和藥物在靶向調節人類腸道微生物組方面的潛力。

梁麗嫻、戴磊及周華為該研究的共同通訊作者,澳門科技大學博士生曲澤鵬、中國科學院深圳先進技術研究院合成所助理研究員劉紅賓、廣東藥科大學中藥學院中藥藥理系教師楊繼為共同第一作者。研究獲得了中華人民共和國科學技術部和澳門科學技術發展基金(檔案編號:0063/2022/A2、0018/2024/RIB1和0137/2024/AMJ)資助;以及深圳市微生物藥物智能製造重點實驗室(檔案編號:ZDSYS20210623091810032)和中國國家自然科學基金(檔案編號:32201313)資助。研究同時得到了國家中醫藥管理局2020年青年岐黃學者專案、澳門科學技術發展基金博士後專項資助計劃(檔案編號:0017/2021/APD)、澳門大學(檔案編號:SRG2022-00020-FHS)、中藥質量研究國家重點實驗室(澳門大學)(檔案編號:SKL-QRCM-IRG2023-001和005/2023/SKL)、國家教育部澳門大學精準腫瘤學前沿科學中心的支持。全文可瀏覽:https://www.nature.com/articles/s41467-025-55845-7。

| 新聞來源:健康科學學院 | |

| 媒體聯繫: | |

| 澳門大學傳訊部 | |

| 李巧雲 | 電話:(853) 88228004 |

| 梁曉珊 | 電話:(853) 88228009 |

| 電郵: | prs.media@um.edu.mo |