澳門大學新校園於2009年奠基,歷經數年密鑼緊鼓的施工建造,以及大規模的搬遷工作,澳大終於在2014年完成了遷校的創舉。十年來,澳大悉心耕耘這片學術研究的土地,全面落實和持續優化教學設施、生活環境,以及提升行政效能,奠定了大學飛速發展的基礎。

持續完善校園設施

澳大舊校園位於澳門氹仔島,1981年隨澳大前身東亞大學成立而啟用,佔地僅約0.054平方公里,教學設施擁擠,使大學發展受到制約。為此,全國人民代表大會常務委員會於2009年6月27日通過關於授權澳門特區對設在橫琴島的澳門大學新校區實施管轄的決定,以支持澳門培養人才。在中央和澳門特區政府的大力支持下,澳大於2014年全面遷入佔地1.0926平方公里的現校園,面積是舊校園約20倍,自此擁有更優越的空間實踐辦學理念。

為了創建良好的教學及研究環境,澳大貫徹「以人為本」的理念,規劃新校園的整體佈局,將現校園按東南西北四大區域劃分,分別發揮教學、科研、住宿和生活的功能。除了七個學院有了寬敞的教學大樓,住宿式書院也從舊校園的兩間增至十間,為學院與書院協同育人的教育模式創造條件。此外,校園內更設各式體育場地和活動場所,為超過120個學生組織、文化藝術校隊和運動校隊提供活動空間,其中不少文體設施開放予公眾。

拓展學術研究空間

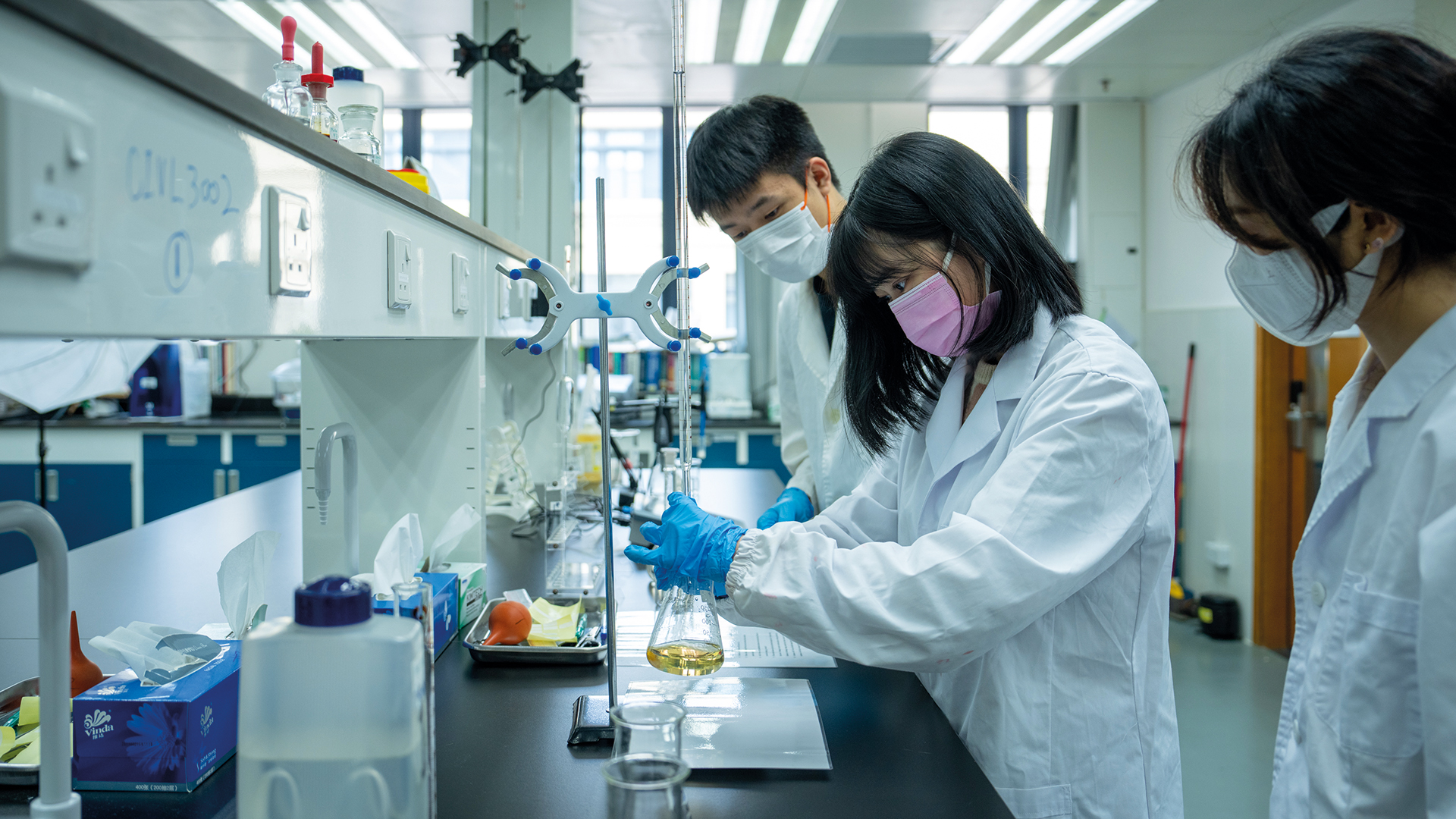

澳大致力為教研團隊提供完善的研究平台。現時校園內科研空間的建築面積超過17萬平方米,聚焦於微電子、智慧城市物聯網、中醫藥、健康科學、應用物理與先進材料、能源、環保、數據科學等領域的研究。在校園的北面,有一個建築面積逾12萬平方米的科研基地,設多幢科研大樓,其中,醫藥檢測樓於2023年啟用,現設有澳門中藥檢測中心,促進澳門中醫藥產業發展。

同時,澳大持續完善人文科研設施。2019年啟用的崇文樓滙聚大學的中國歷史文化中心、澳門研究中心、孔子學院、中葡雙語教學暨培訓中心、藝術設計中心、澳門中小學生人文社科教育基地、人文社科高等研究院。澳大也積極推廣藝術普及活動,2023年啟用藝術博物館,展出世界各地藝術大師的名作及大學藝術與設計學科的教學成果。

澳大其中一個匯聚學術資源的樞紐,就是位於校園中央的澳大伍宜孫圖書館。該館在2014年遷校時啟用,建築面積為32,000平方米,是澳門面積最大、館藏最豐富的圖書館,約有3,000個座位,藏有紙本和電子書刊超過1,600萬冊。圖書館旁設有大學展館,展示澳大的歷史、學術發展、科研成果及人才培養的概況。

1987年加入澳大圖書館的副館長王國強博士說:「遷校後,圖書館在服務和館藏量均有明顯提升,並且提供現代化的閱讀空間和先進的科研工具,提供舒適、高效的學習環境。圖書館也經常舉辦講座、展覽和學術研討會等活動。」王博士補充說,圖書館在過去十年開拓不少了新服務,包括自2020年起協助校方收集和整理檔案、2021年在館內設立澳大檔案館。在實體藏書方面,圖書館亦不乏特色館藏,如中西古籍、手稿、澳門文獻、葡文天地內的館藏等。

創設優質生活環境

澳大為學生打造多元文化與學科融會貫通的知識整合平台,營造充滿啟發性的環境。澳大各書院均為本科生提供豐富的學習和生活設施,包括宿舍、膳堂、研討室、圖書室、電腦室、康體設施及庭園。校園也設有研究生宿舍、教職員宿舍、休閒設施和和眾多學習共享空間等,為師生創造優質的生活環境。

人文學院副院長、翻譯傳譯認知研究中心主任李德鳳教授曾在新舊校園工作與生活,深有體會:「新校園的設計充分考慮師生所需,無論住宿條件、餐飲服務還是康體設施,都較舊校園優勝,為我們提供舒適的工作和學習環境,同時促進師生交流。」李教授還提到,新校園的會議和傳譯設施完善,他和同事多次利用這些設施,舉辦大型口譯比賽和學術會議。

另外,澳大亦設綜合性學術交流中心─聚賢樓,兼具會議、休閒、住宿、餐飲及接待等功能,以招待來自全球的學者。

優化行政、推動環保

遷往橫琴島校園後,澳大重啟服務質量與環境管理工作,2016年獲取新版ISO9001:2015和ISO14001:2015認證,成為澳門首間通過ISO新版本認證的高等院校。另外,澳大全力配合澳門特區政府推動電子政務發展,在校內推行使用「公文及卷宗管理系統」和提供廣泛的電子支付服務,並優化線上教學,加強線上視頻管理系統、學習管理系統等,全面提升行政效率,滿足師生在教學資源上的需求。

除了不斷完善各部門工作的流程及表現,澳大亦致力營造環保、節能的綠色校園,並提升教職員及學生的環保意識。2015年,澳大學生活動中心獲中國綠色建築委員會評定為三星級綠色建築設計標識,展現了澳大在校園可持續發展方面的實踐。

實踐環境育人

澳大持續美化及完善校園設施,為大學成員營造適宜學術思考的育人環境,澳大校園擁有別緻的湖景和園林景觀,綠化及水體面積達54萬平方米,為師生創造了一個自然的環保綠化生活空間。

2018年,國家教育部向澳大贈送「博雅之璧」雕塑,位於大學蓮花廣場,象徵中央政府對澳門教育事業的關愛與支持,承載澳大「仁、義、禮、知、信」的校訓精神和「大博」、「大雅」的人才培養理念。

同年,位於湖邊的澳大文農盆景園揭幕,展示伍宜孫家族捐贈的近百盆盆景,千姿百態、秀麗清雅,為校園增添詩意。2023年落成的「蘇澳亭」也豐富了校園的文化景觀,體現江南與嶺南文化的交融。

在鬱鬱蔥蔥的校園裡,有些植物是由應屆畢業生和校友饋贈,以答謝母校的栽培。在校友大道旁,有畢業生栽種的鳳凰木和藍花楹,也有校友贈送「開卷有益」石刻。另外,在澳大綜合體育館外,有一片竹林也是由校友捐贈。他們的心意不但成為校園優美的人文風景,更是一份獨特回憶。

中國語言文學系榮休教授鄧景濱在1993年加入澳大,見證澳大從氹仔「有校無園」的時代到遷入新校園的轉變。鄧教授說:「荀子說『木受繩則直,金就礪則利』,人的成長深受環境熏陶。澳大新校園依山傍水、綠樹成蔭,為師生提供一處靜心求學、自由探究之地,有利推行博雅教育。」他又表示,寬廣的校園也為住宿式書院制的實施提供空間,令不同學系學生得以同宿共膳,突破學問界限,對成長甚有益處。

推進校園可持續發展

十年間,澳大持續完善教學、科研、住宿及生活設施,不斷優化行政服務,支援教研工作。澳大將繼續營造優質和可持續的育人環境,創設智慧化校園,促進師生創新求變。

文 / 郭麗雅

圖 / 編輯部

英文翻譯 / 謝菀菁、資深校園記者鄭瑋璐

來源:《澳大新語》第29期

澳門大學遷校10周年特刊:

• 校長的話

• 十年變遷歷程

• 培養創新人才勇闖新時代

• 突破界限的跨學科研究

• 持續完善社會服務平台

• 拓展全球合作網絡

• 全方位建設育人環境

• 緊握澳琴一體新機遇