腦部是一個錯綜複雜的網絡。探究其奥秘的其中一個方法是繪製一幅顯示腦部每個結點和連接的「腦網絡圖譜」。澳門大學認知與腦科學研究中心的一個團隊正在這方面深入研究,包括繪製對照人類與獼猴腦部的跨物種腦網絡圖譜。

腦部運作機制

認知與腦科學研究中心主任、健康科學學院教授袁振指出:「腦部不同區域都發揮著獨特的功能。與此同時,各腦區域內部和彼此之間的神經細胞通過生物電和化學訊號等方式相互通訊,從而整合各個腦區域的功能,形成認知功能的基礎。」

隨著掃描和影像分析技術的躍進,科學家繪製了大量腦網絡圖譜,涉及:基因表達、細胞構築、連接和功能等多種繪製方案;分子、神經細胞、神經環路和全腦網絡等多種尺度;人類、獼猴、大鼠等各種動物;不同性別和年齡層等群體。袁教授說:「腦網絡圖譜有助我們深入了解腦部活動的運作機制。科學家也在繪製跨物種的腦網絡圖譜,作為跨物種腦研究的基石。」

跨物種研究有甚麼作用?袁教授說:「透過研究其它動物,尤其是與人類有共同祖先的其它靈長類動物,我們能探索人類在進化期間如何發展出語言能力等高級認知能力。」

不過,現時跨物種腦網絡圖譜仍然稀少,繪製方法尚在探索階段,其中一大困難是要識別不同動物的哪些腦部區域具有「同源性」(即從同一個結構演化而來),另一挑戰是要依據連接屬性的差異劃定這些同源區域之間的邊界。

語言能力的演化

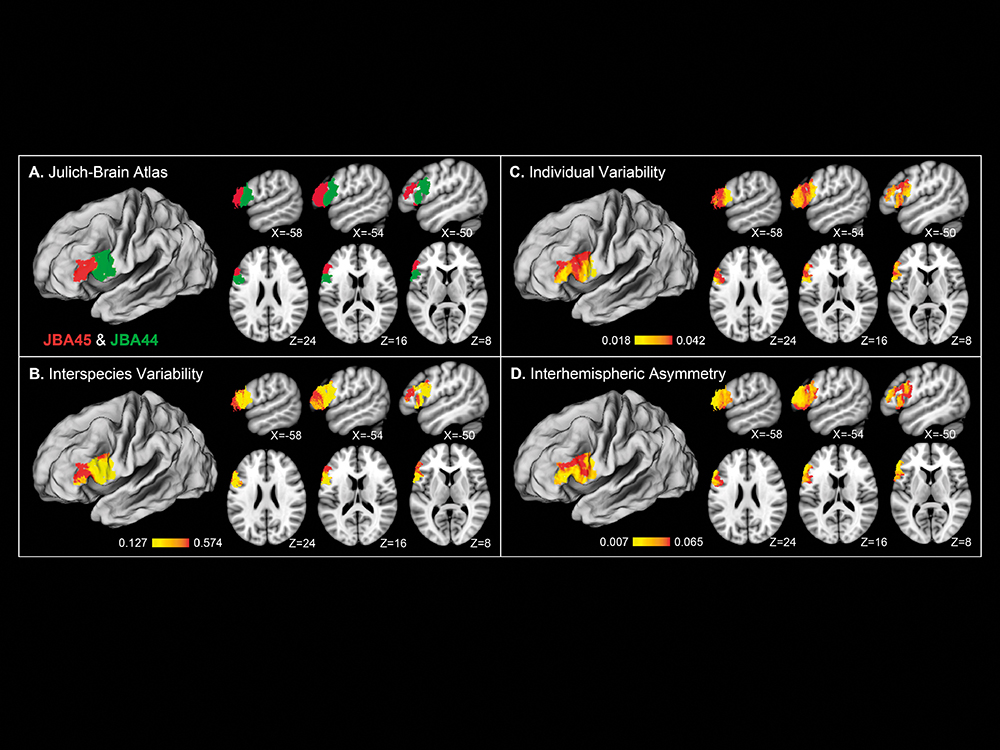

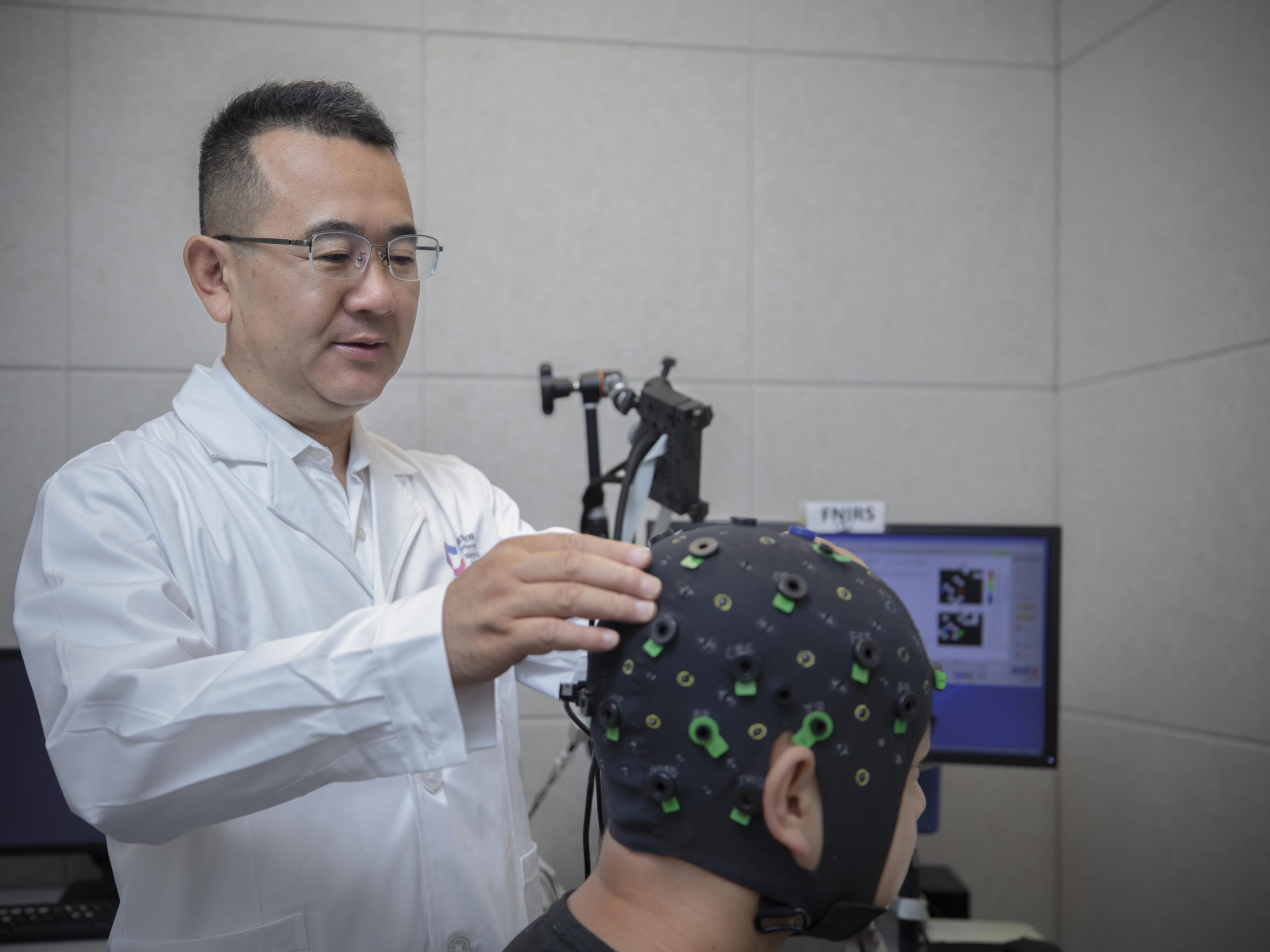

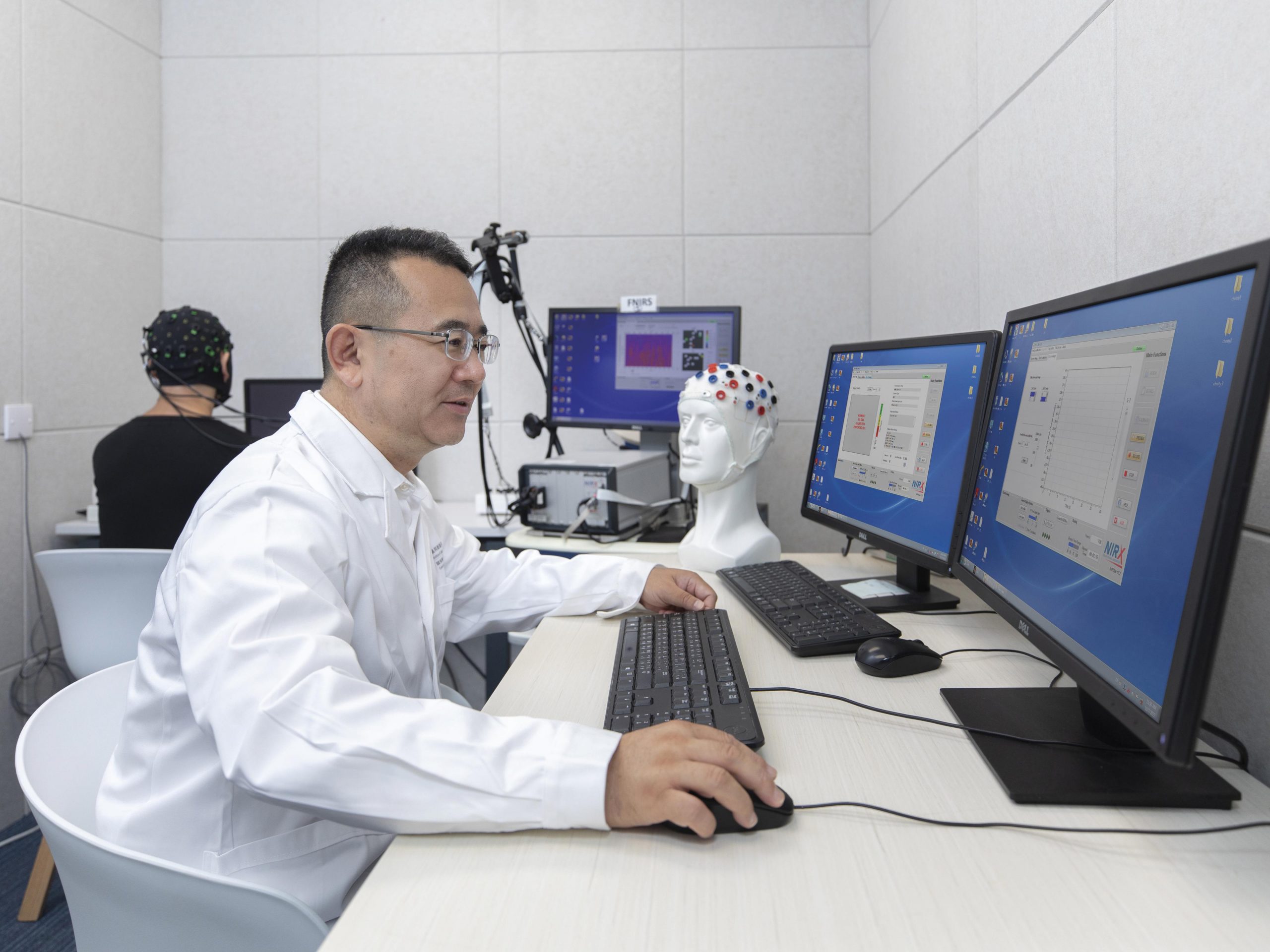

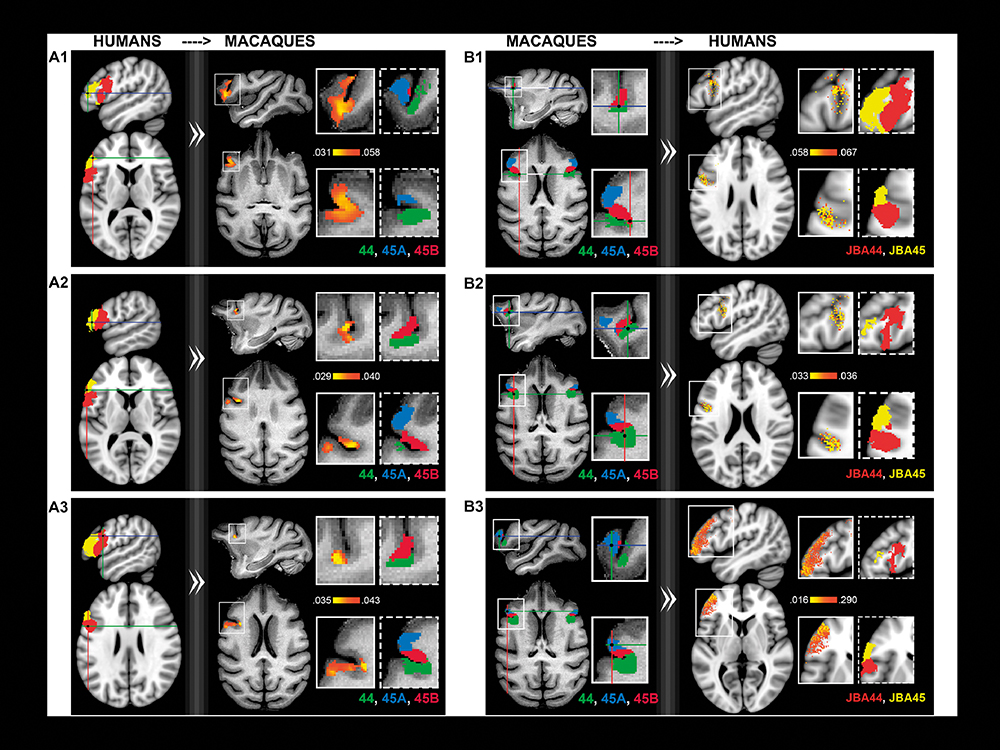

袁教授的團隊近年在腦網絡圖譜研究方面有不少突破,邁向繪製全腦層面的腦網絡圖譜的目標。在一個研究項目中,他們分析了人類與獼猴腦部的布羅卡區,從而了解兩者神經細胞之間的物理連接(結構連接)有何異同。

布羅卡區與語言生成息息相關,位於腦部的前額葉皮質,分為三角部和鳥蓋部這兩部分,得名於19世紀法國醫生、神經學家兼解剖學家保羅.布羅卡。布羅卡當年遇到兩名病人,他們都在前額受傷後失去說話能力,但仍能聽懂別人說話。當時不少學者認為腦部功能沒有明顯的區域之分,但布羅卡深入研究後提出不同腦區域有不同功能,這個觀念後來被稱為「腦部功能定位」,深刻影響腦科學的發展。

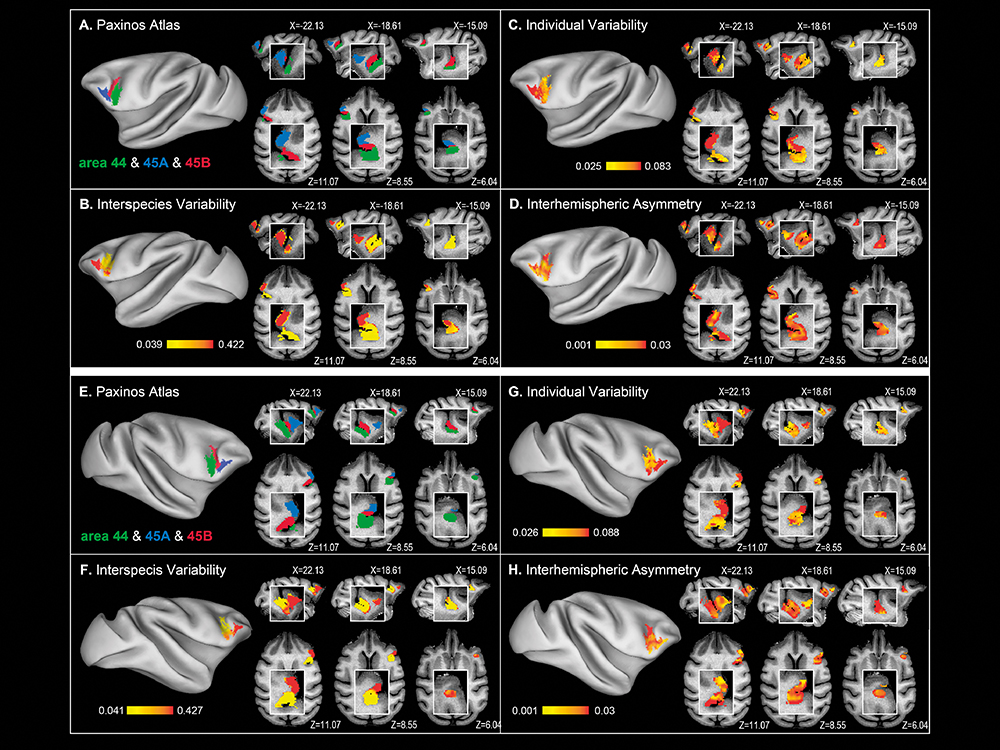

當兩個物種的某些部分有共同的進化起源時,這些部分就是「同源」。袁教授的團隊從公開數據庫收集了人類與獼猴腦部的磁共振影像後,利用23對同源神經纖維束,構建出人類與獼猴布羅卡區域在3D立體像素(體素)層面的同源映射關係。

他們接著分析了人類與獼猴的同源位點的結構連接,發現兩者在三角部的差異較大、在鳥蓋部的差異較少,因此推論三角部很可能是靈長類動物進化時較為活躍的區域。研究團隊還發現,無論是人類還是獼猴,不同個體之間的同源位點在三角部的連接差異較大、在鳥蓋部的差異較少。

袁教授也指出,左腦和右腦的形態學特徵、連接和功能均有一定差異,這種現象名為「半球不對稱性」或「半球偏側化」。研究團隊發現,無論人類還是獼猴,他們三角部的大腦連接的半球偏側化程度相對較小,在鳥蓋部相對較高。

此外,他們發現人類與獼猴和背側語言處理通路(即與語言生成相關的神經纖維束)的關聯性差異較大,和腹側語言處理通路(即與語言理解相關的神經纖維束)的關聯性差異則較小。袁教授說:「這些發現能讓我們更深入地理解為何有一些高級的認知能力是人類獨有。」

跨物種腦網絡圖譜

要進一步推動腦網絡圖譜的跨物種研究,就需要對腦部有更精準的施加同源約束關係的分區方案,因此袁教授的團隊也設計了兩個人類與獼猴腦區域的分區方法。「我們將會整合這些腦部分區的結果和其它研究成果,逐步構建跨物種全腦網絡圖譜。我們還會繼續以不同方式研究語言能力的神經機制,包括從多個層次繪製腦網絡圖譜。這些領域的研究不但有助改善腦疾病的治療、開發更智能的技術,還能幫助我們人類了解自己為何與眾不同。」

文 / 葉浩男

圖 / 何杰平,部分由受訪者提供

來源:《澳大新語》第26期

相關文章:

1. 跨學科研究探尋腦部奧秘

2. 行為成癮對腦部的影響

5. 腸道如何影響神經認知障礙