如果懷疑自己有神經認知障礙,你可能不單要掃描腦部,還要檢查腸道。澳門大學一個研究團隊發現,分析腸道中某些微生物的增減,可能有助評估長者患上阿茲海默症等神經退行性疾病的風險。

腸道:第二大腦

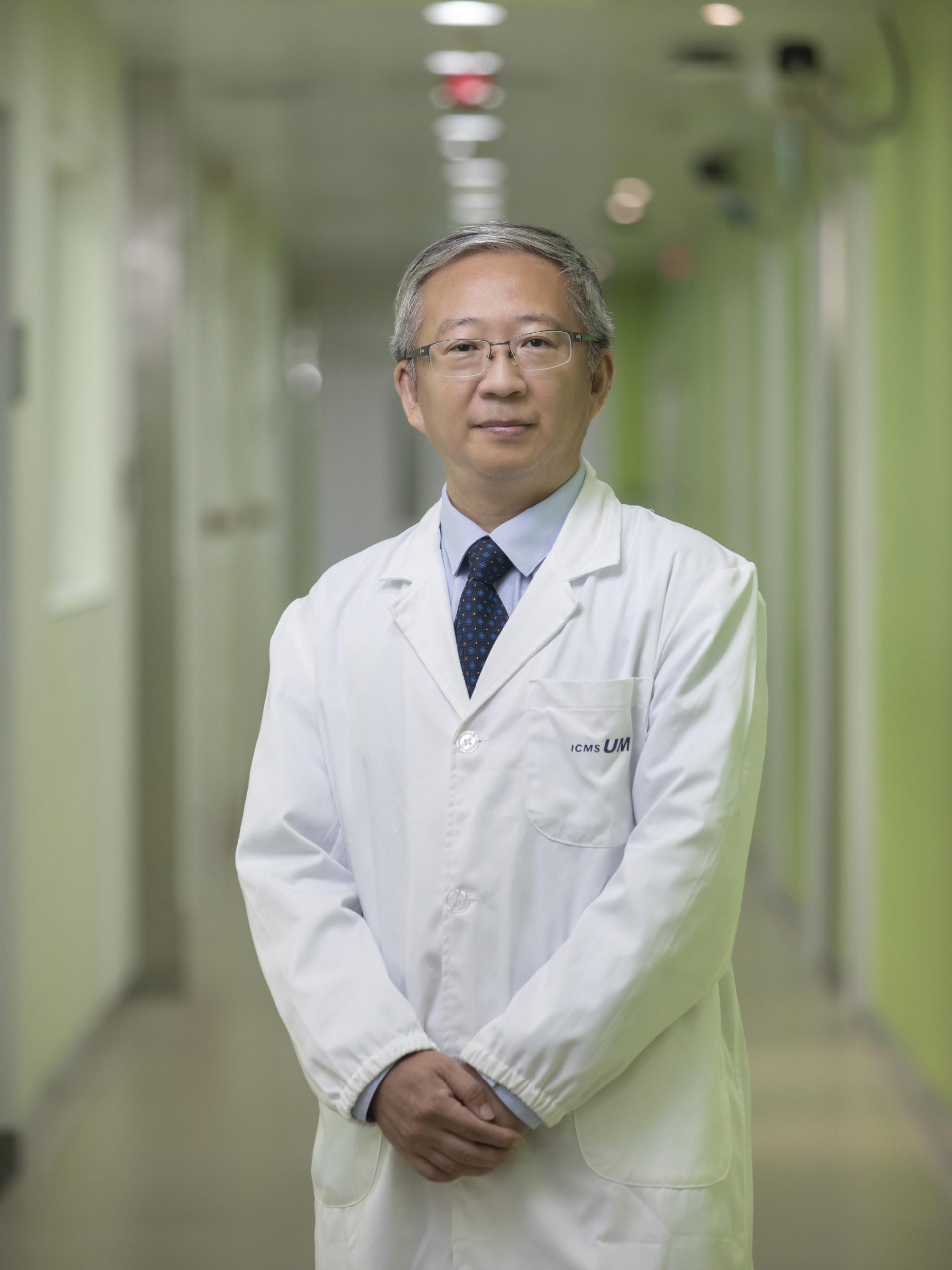

澳大認知與腦科學研究中心主任、健康科學學院教授袁振指出:「阿茲海默症主要影響長者,令他們逐漸失去獨立生活的能力,只有少數藥物被指有助暫時減輕症狀,至今仍是不治之症。隨著人口老化,全球很可能會有越來越多阿茲海默症患者,帶來巨大的公共衛生挑戰,因此科學家早已從不同角度研究這種疾病的成因,腦部與腸道的聯繫是焦點之一。」

袁教授說,腦部與腸道有密切的生物化學和物理聯繫,這些聯繫的網絡名為「腸腦軸」。「腸道有超過一億個神經細胞,與腦部的神經細胞互通訊息,專家因此稱之為『第二大腦』。此外,腸道內數以萬億的微生物(統稱「腸道菌群」)也會影響腦部,例如細菌在新陳代謝時會產生大量小分子物質(即「代謝物」),部分能進入腦部。」過去一些研究指出,部分代謝物或會引致神經退行性疾病。

腸道菌群失衡影響腦部

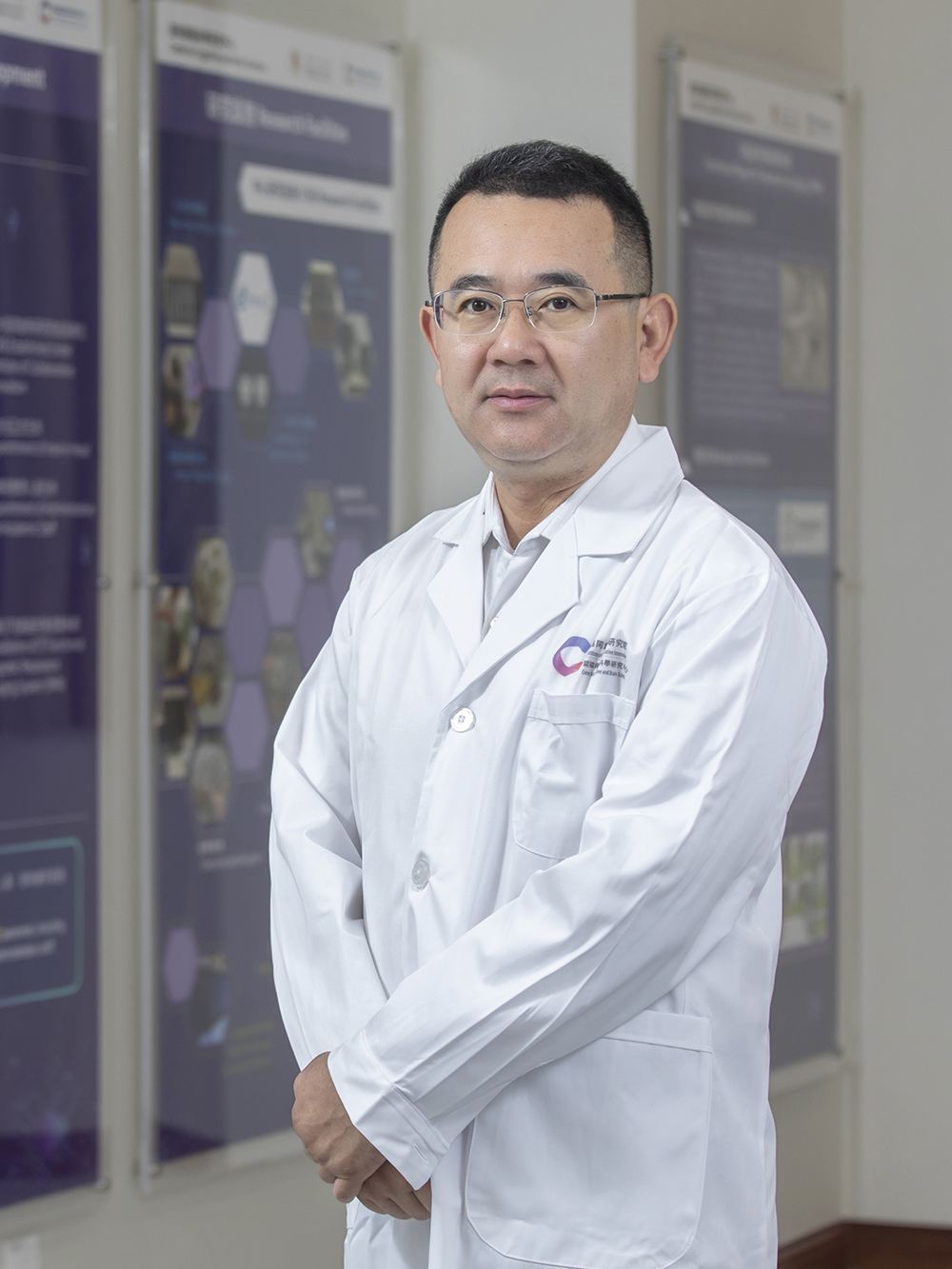

澳大中華醫藥研究院助理教授、澳門轉化醫學創新研究院代副院長、中醫生趙永華說:「健康的腸道呈現微生物種類的多樣性,但這種多樣性會隨年齡而下降,期間致病性細菌的比例通常會增加,形成失衡。」他的團隊認為,腸道菌群失衡與神經退行性疾病有所關連,並且找到新證據支持這項假設。

分析腸道菌群

趙教授在澳大的團隊於2019年起開展「澳門認知功能障礙長者中醫『體—病—證』辨識與腸道微生物組學和代謝組學特徵性變化的相關性研究」,其中一環與澳門鏡湖護理學院、北京中醫藥大學、中山大學和深圳市人民醫院的專家合作。

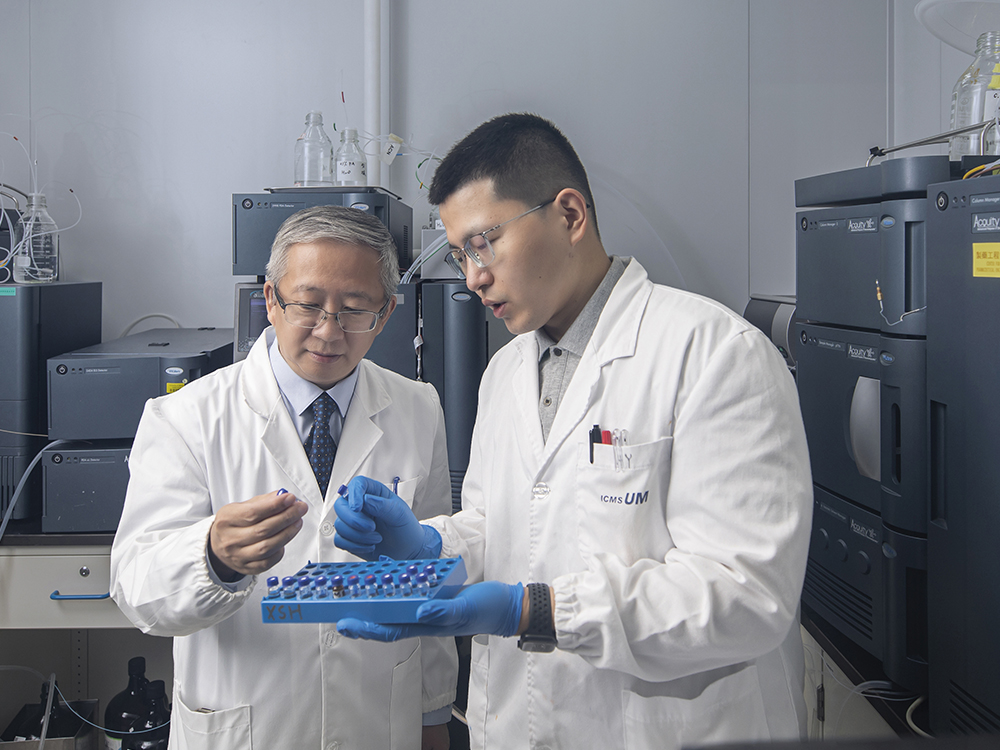

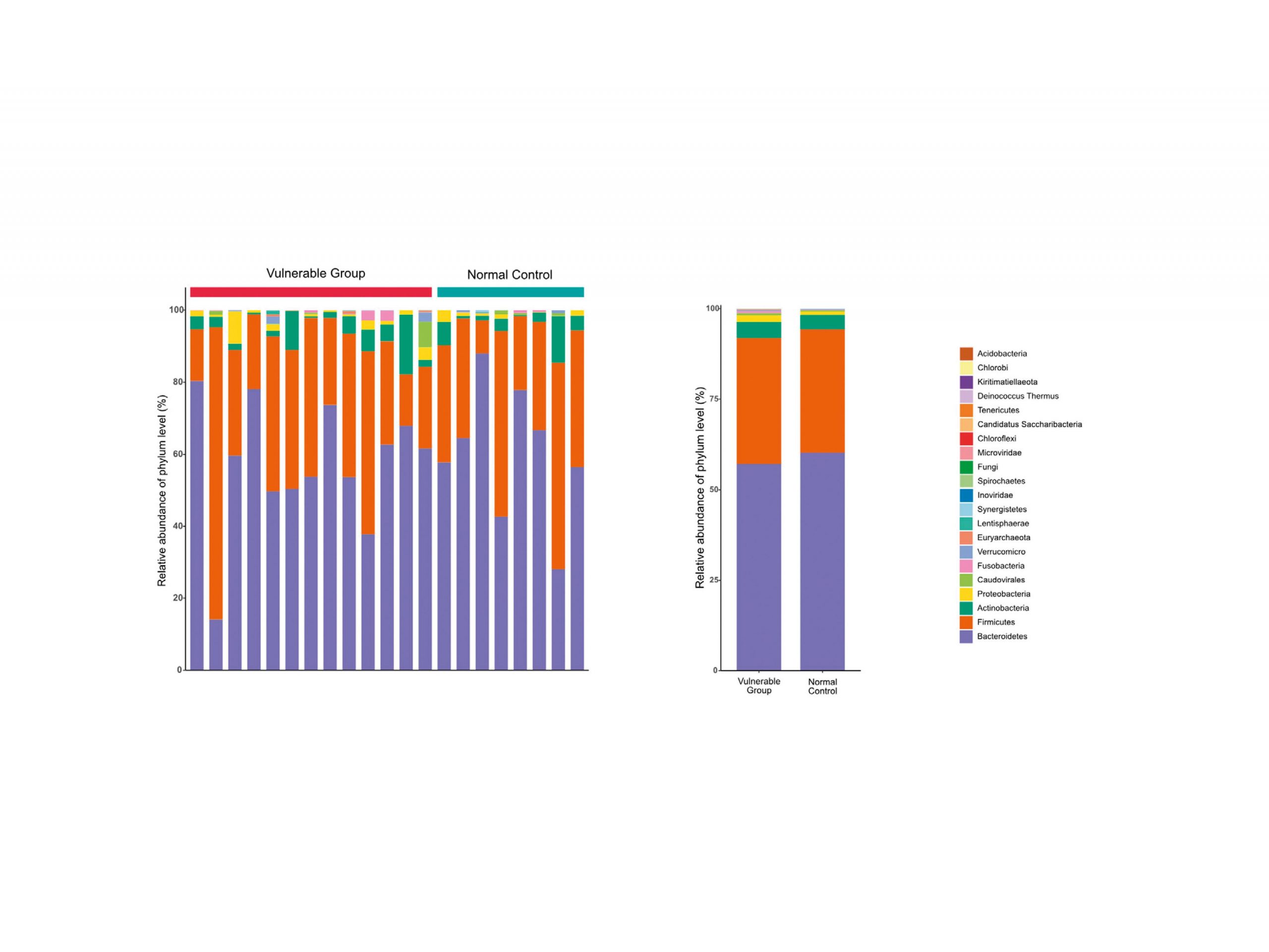

研究團隊於2019年在澳門招募了400名長者,通過匹配教育程度、生活習慣和慢性疾病等因素,從中篩選出21名認知功能正常的人士,當中8人為中醫平和體質,被列為「對照組」;13人為易患認知障礙的中醫陰虛體質,被列為「風險組」。研究人員採集了這些長者的排泄物、對他們的認知能力(包括記憶力、專注力和語言能力)評分,並在2021年再次評估這21名長者的認知能力。

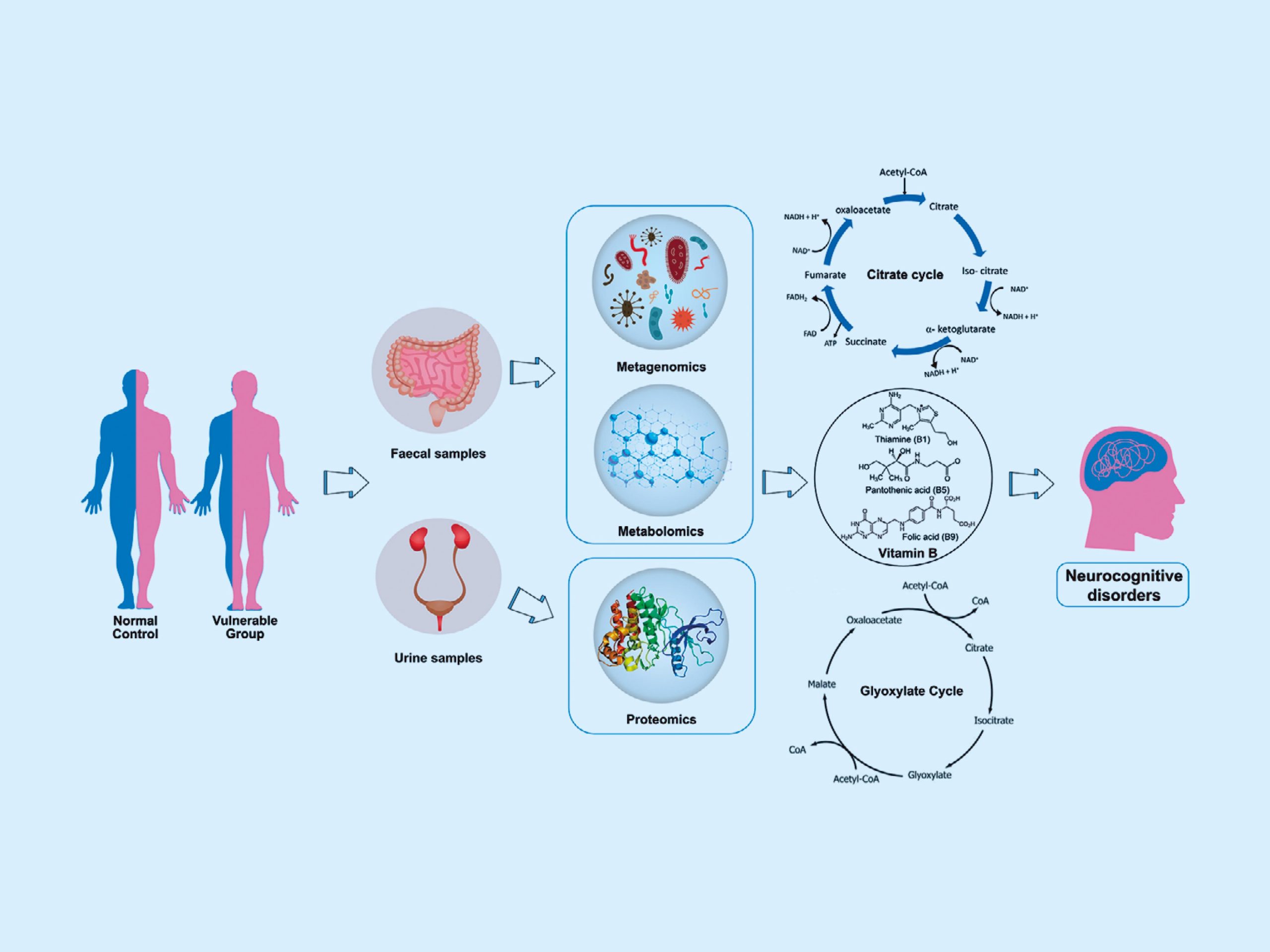

研究人員從宏基因組學、代謝組學和蛋白質組學等多個層面出發,分析在2019年收集的長者排泄物的微生物和代謝物的差異。這類分析涉及多個「組學」,因此稱為「多組學分析」。研究人員發現「對照組」長者的認知能力分數在兩年後沒有太大變化,但多數「風險組」長者的分數明顯下降,並且有惡化跡象,其中三人更患上輕度認知障礙症,説明具有某種腸菌和代謝特徵的陰虛體質長者更易發生認知障礙。

趙教授說,相比「對照組」的腸菌樣本,「風險組」的腸菌樣本中的瘤胃球菌、毛螺菌、脫硫弧菌和大腸桿菌的升幅顯著增高,反映這些細菌可能對認知功能有負面影響。此外,兩組樣本的糞便代謝物中的乙醛酸/三羧酸循環和B族維生素,以及在「尿液外泌體」中的真核翻譯起始因子2亞基1(eIF2α)和單胺氧化酶A(MAO‐A)的表達水平均存在顯著差異。

評估神經退行性疾病風險

趙教授的團隊的研究反映,我們或許能夠透過分析腸道菌群的多組學特徵、B族維生素消化與吸收和三羧酸循環,結合中醫體質分析,更為精準地評估長者患上神經退行性疾病的風險,從而及早制訂幹預方案。研究人員計劃招募更多長者參與下一階段的研究,試圖透過改變腸道菌群生態環境提升治療神經退行性疾病的成效。

古希臘醫學之父希波克拉底曾說:「所有疾病始於腸道。」趙教授指出,雖然我們暫時未能確定腸道的轉變導致神經認知障礙的確切路徑,但腸道與腦部的關連無疑比許多人所想的緊密得多:「保持腸道健康不僅有助消化,還會對腦部和全身帶來莫大益處。」

文 / 葉浩男

圖 / 何杰平,部分由受訪者提供

來源:《澳大新語》第26期