零至八歲是腦部發育最快的階段,對往後的人生軌跡有莫大影響。因此,澳門大學認知與腦科學研究中心的成員不斷探索兒童認知行為的神經機制,從而促進對認知異常的早期介入,以及推動智能和人格的健康發展。

神經細胞連結迅速增加

教育學院幼兒教育及兒童發展中心代主任、認知與腦科學研究中心成員、副教授張娟指出,兩歲兒童腦部的體積已達成人的80%。嬰兒出生時,腦部已具備與成人腦部相若的神經細胞。我們往後發展的不同高級認知功能,例如感知、思考、學習和溝通能力,主要是神經細胞不斷產生稱為「突觸」、可以互相傳遞生物電和化學訊號的神經連結所致。

張教授說,三歲兒童的腦部約有1,000萬億個突觸,是成人的兩倍,而過量的突觸在青春期後才逐漸消除。「年幼時由神經細胞和突觸構成的神經網絡會影響一生,奠定往後學習、適應變化和身心健康的基礎。」

張教授也指出,兒童的腦部發育與人際互動和環境因素息息相關。情緒管理和學習等高級認知功能均需要腦部的額葉和內側顳葉的參與,而這些腦區域對早期發育時的經歷極為敏感。如果兒童在最初四、五年沒有經歷充足的環境刺激或遭受不良體驗,例如受到過量壓力,他們在處理情緒和建立積極人際關係等方面的技巧(統稱「社會情緒行為」)很可能會有所缺失或發展遲緩,這也會顯著提高精神疾病的發病率。「因此,我們的團隊探索父母的反應會如何影響子女的即時情緒反應、思維能力、心理韌性和自我概念,並且以數學模型預測父母不同反應對子女的影響。」

語言與情緒感知

張教授研究團隊的另一方向是探討不同年齡人士面對母語或第二語言中與情緒相關的詞彙時腦部的反應。「情緒感知是兒童成長時學習的重要能力。我們必須準確感知他人的說話傳達出甚麼情緒,社交生活才會順利。」

她指出,關於情緒的詞彙可分為兩類,一類是「情緒標籤詞」,例如「快樂」和「悲傷」等直接標記情緒的詞彙;另一類是「情緒負載詞」,即令人聯想起不同情緒的詞語,例如「生日」通常傳遞正面情緒、「地震」令很多人產生負面感覺。

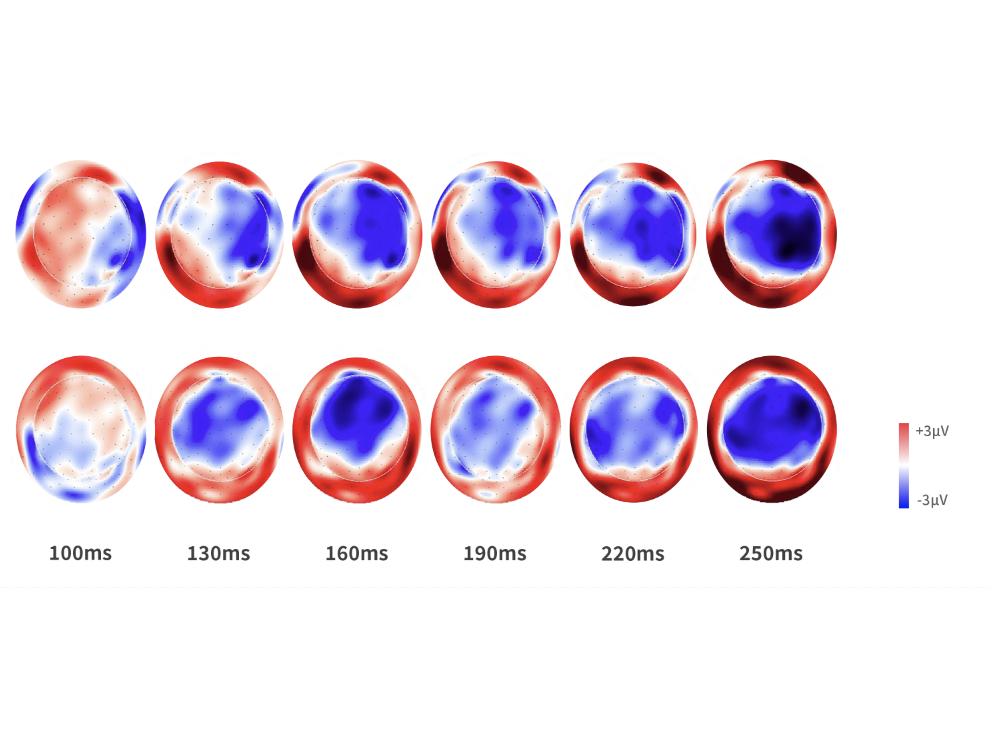

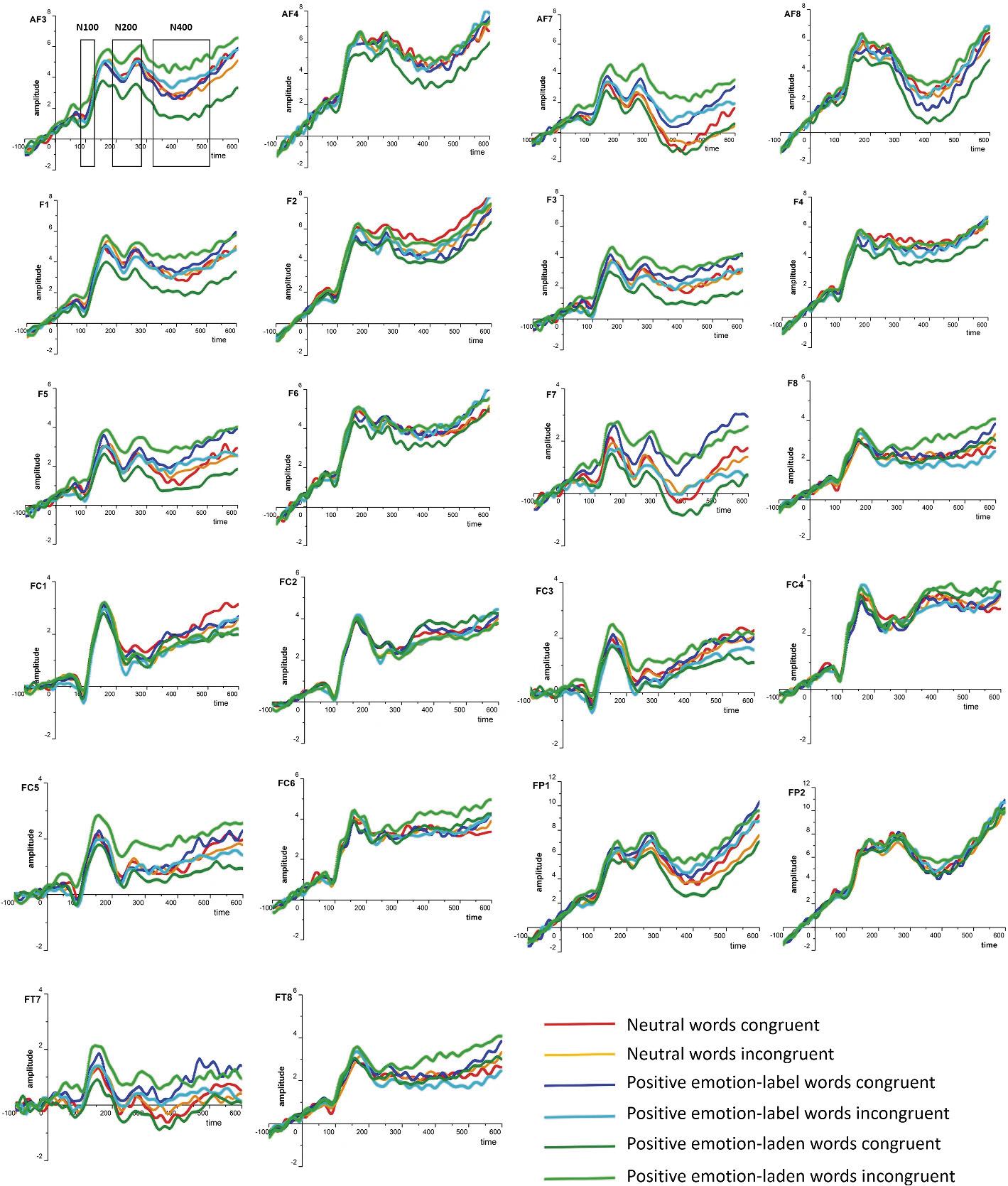

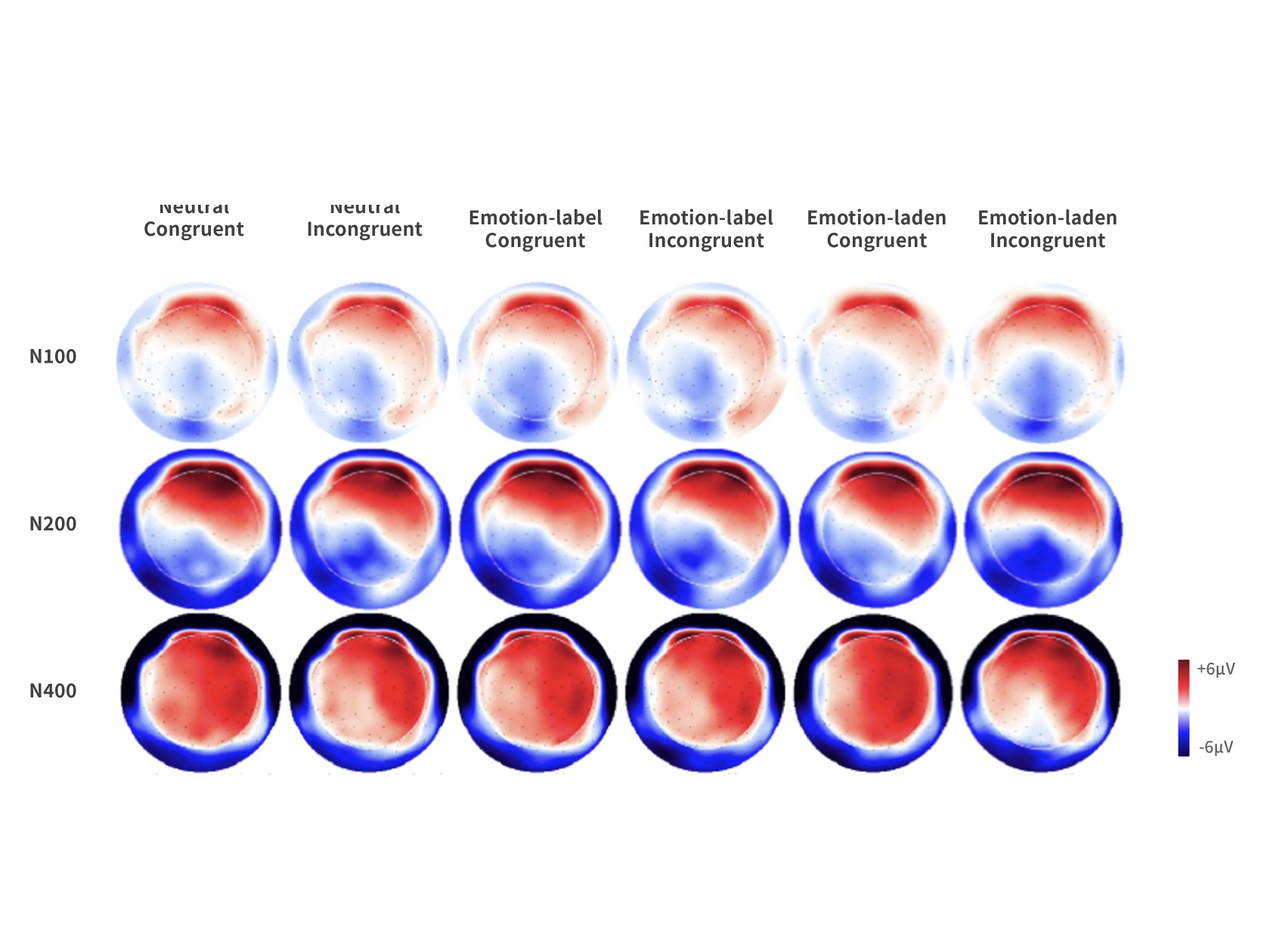

張教授的團隊在一項研究中觀察到,與正面或負面情緒相關的詞彙會在腦部誘發一種名為N170的「事件相關電位」(一類由感官、認知或動態事件引發的腦電波,簡稱ERP),但兩者誘發電位的方式不同。此外,這些詞彙都會在右腦的頂葉誘發一種名為「晚期正電位」的ERP,其中情緒負載詞比情緒標籤詞誘發的電位更大。她的另一項研究則顯示,第二語言的情緒標籤詞也能潛移默化地影響我們感知情緒的方式,但第二語言中的情緒負載詞似乎沒有影響。

張教授的團隊也曾對以中文為母語、英文為第二語言的華人自閉症兒童開展研究。他們發現,與健康兒童相比,自閉症兒童對英文重音的知覺敏感度較低。此外,在處理語言時,他們的右腦比左腦更活躍,而健康兒童則相反。

除了這些基於ERP的研究,張教授的團隊還運用行為實驗、功能磁核共振成像、功能近紅外光譜技術等方式,了解腦部如何處理不同類型的情緒,探索語言與情緒的關係。「通過檢測與情緒相關的腦部激活模式,我們能進一步了解兒童如何發展關於情緒的重要能力和在發展中存在的潛在障礙。」

把握早期介入最佳時機

深入研究兒童腦部發育對預防和治療疾病大有益處。世界衛生組織資料顯示,全球約有10%兒童和青少年有精神障礙,但大多數人都沒有尋求或接受治療。這些問題包括癲癇、發育障礙、抑鬱症、焦慮症和行為障礙,不少與腦部發育相關。張教授說:「由於兒童的腦部可塑性高,越早發現異常,介入效果越好。」

許多研究也表明,兒童越早有充足的語言輸入,日後的語言能力就越強,而青春期之前是學習語言的關鍵時期。因此,兒童如果有語言或情緒管理方面的障礙,越早介入成效越大。過去有研究發現,閱讀幹預(如對話式閱讀、集體朗讀和製作詞彙表)能改變有閱讀障礙的兒童的腦部激活模式,效果在幼童身上尤其明顯。

張教授說,兒童腦部每個發育階段都非常重要,必須深入了解確切的神經機制,才能及時篩查出腦部的異常發展。「兒童腦部發育不單受營養、先天基因等因素影響。周圍的人與他們的互動和環境也會實實在在影響腦部結構和認知能力。給孩子一個快樂的童年,絕對有充分的科學理據。」

文 / 葉浩男

圖 / 何杰平,部分由受訪者提供

來源:《澳大新語》第26期

相關文章:

1. 跨學科研究探尋腦部奧秘

2. 行為成癮對腦部的影響

6. 腸道如何影響神經認知障礙