大學除了致力培養人才、推動學術研究,服務社會也是重要的使命。澳門大學創校40年以來,利用大學全方位的專業學術團隊,參與本土研究,積極發揮智庫角色,為政府和社會機構培訓人才,並為本地社區提供學術及技術的諮詢、顧問和研發服務,造福社群。

研究澳門為政府出謀獻策

成立於1987年的澳大澳門研究中心(CMS)一直以「立足澳門,研究社會,為澳門發展服務」為宗旨。在澳門1999年政權移交前的1980、90年代,CMS擔當社會智庫的角色,與社會領袖和行業精英為澳門回歸進程中澳門面對的挑戰出謀劃策,成為過渡期的重要學術力量。CMS至今已形成一支以澳門問題研究為中心的多學科、跨領域學術隊伍,探討重大課題,開啟「澳門學」的新征程。

澳門回歸後,CMS繼續根據澳門經濟和社會發展所需,開展各類研究項目,包括構建「澳門經濟數據庫」、編輯大型學術期刊《澳門研究》,以及廣泛開展學術交流與合作。CMS主任、傳播系副教授林玉鳳說:「澳門社會不斷發展,CMS的研究議題也有所轉變。」例如,CMS在2020年開展了大量預測和研究,包括澳門最新宏觀經濟預測、探討施政報告、澳門城市總規劃系列座談會等。2020年新冠肺炎爆發波及全球,CMS參與了一項橫跨16個國家的合作計劃,瞭解各地政府對新冠肺炎的應對和民眾的反饋等,這些數據可供澳門特區政府參考。

持續培訓提升業界人士競爭力

在1981年創校之初,東亞大學已設立校外進修學院(College of Extension Studies),根據市場和社會的需求開設各種專業培訓,包括語言、管理和計算機方面的課程等,形式靈活多樣,學員多為利用業餘時間進修的在職人士。1991年,東亞大學更名為澳門大學。新的《大學章程》頒佈後,澳大於1992年底成立校外課程及特別計劃中心,旨在推廣延續教育。澳大的成人教育更從1998年起迅速發展。

2006年,澳大將校外課程及特別計劃中心更名為持續進修中心(CCE),通過提供持續教育,開辦文化、職業培訓和各類兼讀的非學位課程等,提升就業人士的競爭力。CCE主任劉丁己教授表示,該中心是澳大對外非學位課程的主要窗口,為大眾提供優質的培訓課程及教學服務支援。僅2018至2020年間,就有超過6,000人次在該中心修畢各類課程。

近年,因應澳門及粵港澳大灣區整體的發展所需,CCE增設金融數據分析、建築安全、大數據、機電工程、工料測量、蒙特梭利幼兒教學、托兒所幼兒導師培訓等多類課程,還舉辦大灣區政府高端培訓團和跨境學生交流團。2020年4至7月,CCE推出「中小企業營商培訓課程」,在嚴格遵守防疫措施的前提下,在疫情期間為任職於本地中小企業的人士提供免費進修。

助政府人才梯隊建設

澳大2020年成立公共行政培訓中心,澳門行政長官賀一誠在公共行政培訓中心啟用儀式暨首屆公務人員領導力培訓班開課典禮上跟學員談話時表示,對首屆公務人員領導力培訓班寄予厚望,期望持續開辦培訓課程,助力特區政府人才的梯隊建設。

公共行政培訓中心主任、法學院教授稅兵表示,「公務人員領導力培訓班」採用脫產培訓方式,「有別於以往碎片化的公務員培訓形式,相關培訓因應澳門目前改革及發展的方向,側重跨部門合作及電子政務,希望培養創新型的實務人才,為公共部門提供改革的決策和方案。」

博彩研究助政府制訂相關政策

2003年成立的澳大博彩研究所(ISCG)是澳門首個開展關於博彩研究的學術機構,提供政策建議、開辦專業培訓課程,並與政府部門和社會機構在澳門推廣「負責任博彩」。ISCG所長、工商管理學院教授馮家超是澳大專注博彩研究的第一人,他說:「回歸初期,沒有人想過開展澳門的博彩研究,政府和高等院校都沒有關於博彩的研究或數據。但經過我們多年努力,在政府的信任和支持下,ISCG的研究及數據已能為政府制訂政策時提供參考。」

ISCG還開辦「賭場管理文憑」課程及「博彩管理高級文憑」,為博彩從業員及有意投身博彩業的人士提供培訓,推動博彩業管理專業化和增強從業員的競爭力。目前,ISCG還與澳大各學院合作,開展關於成癮機制與預防、博彩與決策的腦科學等方面的跨學科研究。這些研究將有助揭示成癮的神經機制,並且找出可能的干預和治療方法。

參與基本法起草

澳大在澳門實施「一國兩制」,包括在基本法的起草和落實中發揮重要作用。法學院的教師一直積極參與一些重要法律的起草和翻譯,提供法律政策諮詢和為政府法律官員提供培訓等。法學院教授駱偉建於2001年來到澳大,此前他在基本法起草階段已參與相關工作,可以說全程見證基本法的起草和誕生。他認為,澳大在基本法的誕生過程發揮了重要作用,也為其實施作出重要貢獻。

編寫歷史和法律教材

澳大憲法與基本法研究中心於2018年成立,由駱偉建教授擔任主任。過去兩年來,駱教授走進澳門社會和中小學推廣憲法和基本法,此外,還跟澳門基本法推廣協會長期合作,開辦很多面向社會人士的基本法培訓。他說:「中心為本澳各政府部門、社團機構等推動憲法和基本法培訓。2020年已完成本澳中、小學的憲法及基本法教學材料,亦將為特區政府公務人員培訓編寫相關教材,將用於各項教學和推廣當中。」

由澳大的中國歷史文化中心、孔子學院、中葡雙語教學暨培訓中心、澳門研究中心及藝術設計中心組成的「澳門中小學生人文社科教育基地」於2018年成立,為本地中小學生提供全人發展的機會。中國歷史文化中心正編寫中國歷史教學輔助材料供中、小學參考,並設有「中國歷史文化推廣基地」,將推動更多中小學加入,加強推廣愛國愛澳教育及弘揚中華文化。

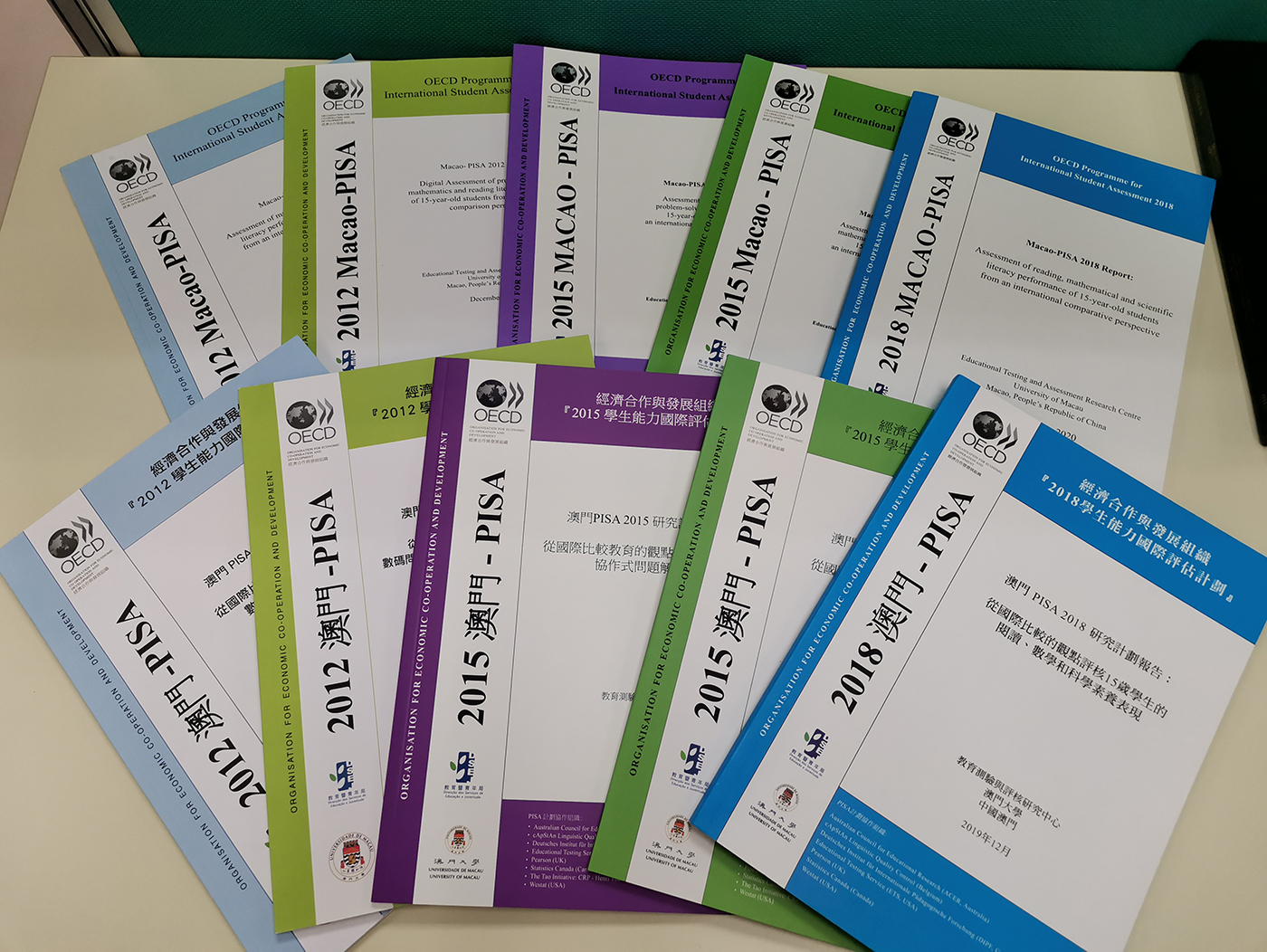

PISA研究助制訂教育政策

教育學院創院以來,提供各類培訓課程和學位課程,提升澳門教師的專業水平。學院人員還通過研究協助特區政府制定教育政策。成立於2006年的教育測驗與評核研究中心(ETARC),是澳門教育測驗與評核領域的重要科研單位,一直與海內外教育測驗評量機構和國際學術研究團隊合作,包括:與經濟合作暨發展組織(OECD)合作開展三年一度的「學生能力國際評估計劃」(PISA);與內地高等院校合作,參與由中國教育部督導的「中國基礎教育質量監測」之科學和語文科監測工具的研發等。

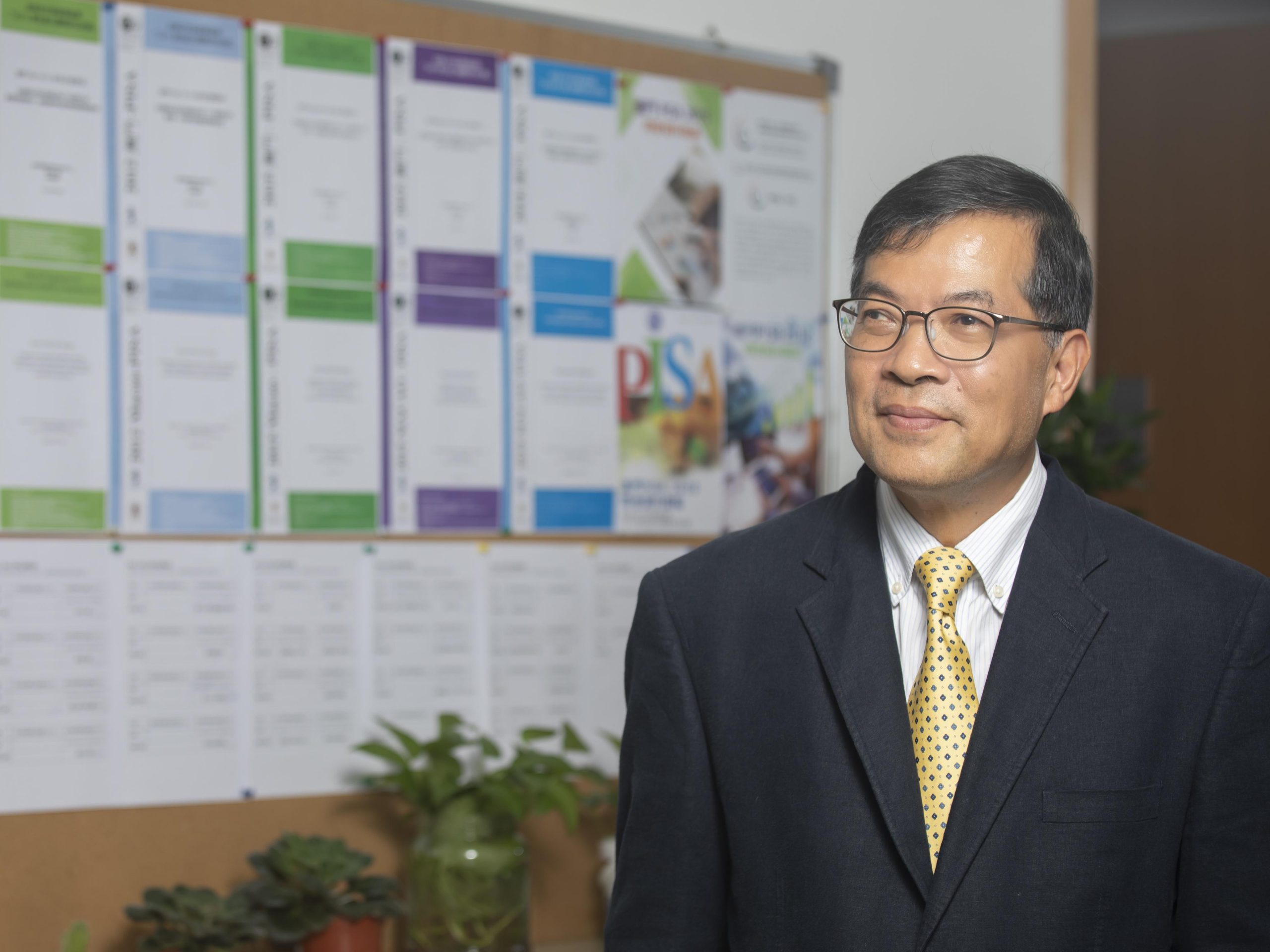

張國祥教授1992年入職澳大,自ETARC成立起擔任主任至今。他談到這些年的研究時,印象特別深刻的是,當初澳門PISA2009結果顯示學生的閱讀能力較弱,消息引起教育界相當關注。隨後,ETARC的研究人員詳細分析澳門學生的閱讀表現,並向不同持分者推廣相關的研究結果和教學建議。近年來,隨著特區政府持續加大教育投入,澳大和其他師資培訓機構開展很多針對閱讀推廣和課堂教學的實務工作,加強了教師的專業能力,學生的閱讀素養表現持續提升。他說:「分析PISA研究計劃所反映的澳門基礎教育系統存在的問題和薄弱環節,能有效地銜接教育政策、教育實踐與教育研究的各個部分,並為特區政府的科學施政提供紮實的研究基礎,進而能夠系統化地推進澳門基礎教育系統,朝著高素養表現、高教育公平和高身心福祉的目標邁進。」

創新科技服務社會

在科技和工程領域,澳大一批教研團隊長期而積極地服務社會,為政府、專營公司和機構的大小工程貢獻專業意見。澳大也透過智慧城市物聯網國家重點實驗室,與澳門電力股份有限公司、澳門電訊、澳門自來水股份有限公司、南光石油化工有限公司、港珠澳大橋管理局等建立合作,將會開展智慧能源、5G應用、環境污染、天然氣、基建與設備運維等合作研發項目,提升澳門智慧城市科技創新水平和產業應用服務水平。

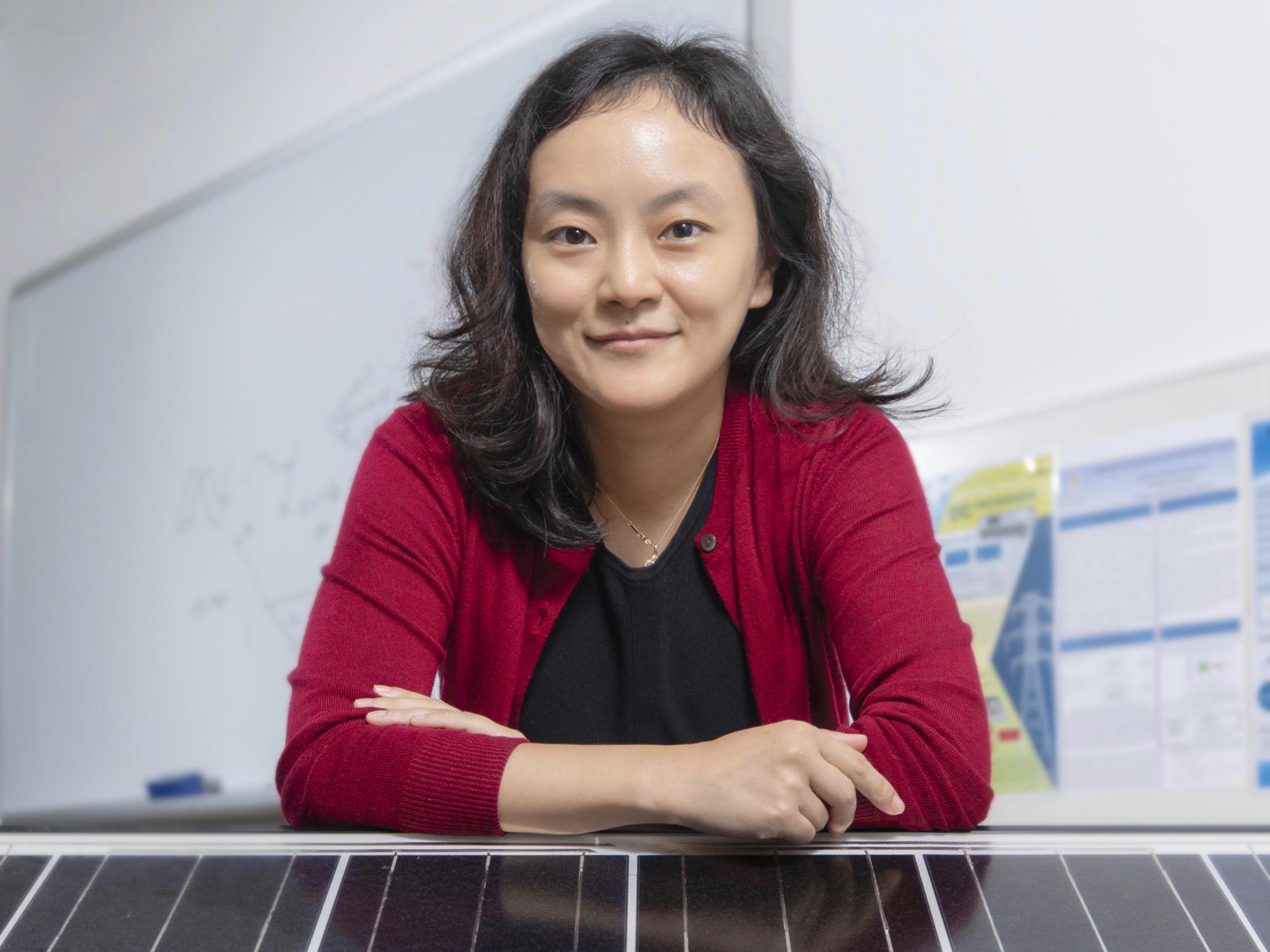

研究城市配電網的科技學院助理院長、智慧城市物聯網國家重點實驗室副教授戴寧怡表示,近年澳大與本地電力公司通力合作,令供電品質及電網可靠度進一步提升:「我們團隊的研究關注城市的智慧能源系統,協力解決能源的清潔、高效和可靠性的問題,將會著力配合特區政府的智慧城市建設,以創新科技服務社會。」

提供工程品質檢測服務

隨著澳門經濟發展,特區政府從2003年起有序開展眾多大型工程和基建項目,對工程的質量監管和技術支援需求日增。澳大遂於2003年成立工程研究及檢測中心(CERT),提供檢測及監督工程服務。澳大一批實力雄厚的師資團隊為CERT提供技術支援、專業建議和服務。因應發展需要,澳大正計劃將CERT重新組建為澳大全資擁有的公司並名為——澳大工程研究及檢測中心有限公司(UMCERT),全力提升工程品質及檢驗方面的專業服務。

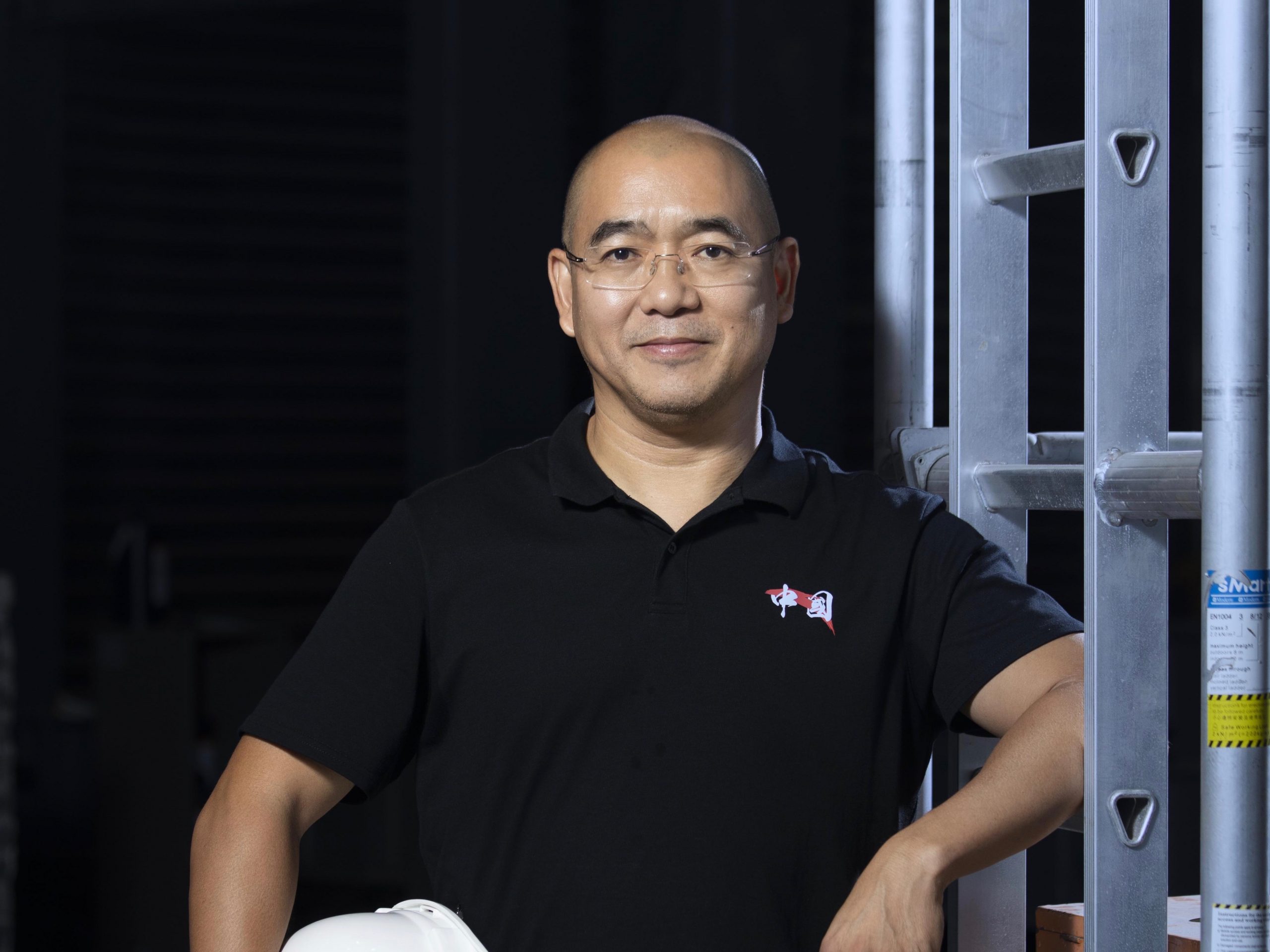

土木及環境工程系副教授高冠鵬多年來參與了CERT的監測工程服務,並擔任環境諮詢委員會副主席、交通諮詢委員會委員等,他說:「服務澳門是要用心去做,當擁有社會服務經驗再在課堂上跟學生分享就會顯得更有說服力,也讓學生明白其所學在社會上是如何應用的。」

支持社區科學推廣

澳大也在科普教育方面作出重要貢獻,以其先進的實驗室設備完善中小學生科學教育。2015年,澳門科學技術發展基金與澳大簽訂了「科普合作備忘錄」,當中包括建立科學暨工程科普推廣中心(下稱科普中心),善用大學的設備和支援,旨在大幅提升澳門學生的科學素養。

2018年成立的「澳門中小學生科技實踐基地」以科普中心為核心,推行了一系列STEM教育計劃,支持社區科學推廣活動,為中小學師生提供可持續培訓。基地善用澳大的科研資源,澳中小學提供全面的STEM教育和活動。科普中心持續組織及舉辦相關活動,包括與葡萄牙國家科學暨技術文化推廣署簽署合作框架協議,進一步落實雙方在STEM教育的合作,提高兩地大眾對科普的關注;以及支援澳門科學技術發展基金主辦的尖子培訓項目——潛能拓展計劃,為澳門學生提供多元化的持續學習及訓練,以培養具潛力的中學生對不同科學領域的學習興趣,提升他們的創新思考能力、領導能力和國際視野。

2020年,科普中心亦支援教育暨青年局(現稱教育及青年發展局)主辦的「STEM夏令營啟動儀式及澳門高中學生STEM體驗活動」。舉辦科普講座及三項以光為主題的科普實驗,希望學生透過活動瞭解國家的科研水平和成就,提升創新能力和科學素養,培養他們在科技領域的跨學科應用能力。

科研為了取得更大社會效益

宋永華校長曾指出,科學研究不意味著孤芳自賞、不接地氣,而是為了取得更大的社會效益。大學的辦學實力越強,服務社會的能力也越強,在經濟社會發展中扮演的角色也越重要。在過往40年建立基礎上,澳大將繼續以服務社會為己任,為澳門的發展定位提供強大支持,為本地經濟社會發展發揮應有的、更大的作用。

文 / 張愛華、林祖兒、林嘉敏、葉浩男

圖 / 編輯部,部分由受訪者提供

英文翻譯 / 蘇恩霆

來源:《澳大新語》第23期

揚帆追夢——澳門大學40週年系列文章:

來源:《澳大新語》第23期

服務社會是澳大重要的使命

澳門研究中心舉辦系列座談會探討城市總體規劃

林玉鳳教授

持續進修中心舉行工料測量專業文憑課程畢業典禮。圖中前排右五為澳大持續進修中心主任劉丁己教授。

「中小企業營商培訓課程」受在職人士歡迎

行政長官賀一誠(右三)主持公共行政培訓中心揭幕儀式

稅兵教授

行政長官賀一誠(右一)對首屆公務人員領導力培訓班寄予厚望

馮家超教授

由社會工作局、博彩監察協調局和澳大博彩研究所共同研發的負責任博彩資訊站

博彩研究所與各學院跨學科合作研究成癮機制與預防

法學院設模擬法庭讓學生瞭解法庭運作

駱偉建教授

滙聚澳大文教單位的崇文樓於2019年揭幕

PISA研究助澳門特區政府制定教育政策

張國祥教授

戴寧怡教授

澳大與本澳多間專營公司開展研究項目,包括智慧能源系統。

工程研究及檢測研究中心為業界提供檢測及監督工程服務

高冠鵬教授

澳門學生參與科普活動

澳大走進澳門中小學校推動STEM科普教育

澳大致力以研究服務社會。圖為科研大樓。