在澳大馬萬祺羅柏心書院裡,有一位「飲食文化解碼師」——導師Vénus Viana博士,她以歷史學者的細膩觸覺和營養科學的專業知識,面對書院飯堂每天上演的飲食場景,總能展現敏銳的觀察力和不一樣的解讀力。當土生葡人學生指出非洲雞少了黃薑粉,她看見的是土生葡菜多元文化交融的風味解碼;當健身學生狂吞七顆雞蛋,她解讀的是現代飲食迷思;從戰時糧食配給的議題出發,她看到的是「供需曲線」背後的人文故事。在書院中,飯桌儼然成為Vénus與學生討論營養的平台,食譜成了她的教材,而學生們的飲食選擇,在她的引導和解碼下,正逐漸演變成一場跨越時空的文化對話。

散發歷史香氣的飯堂

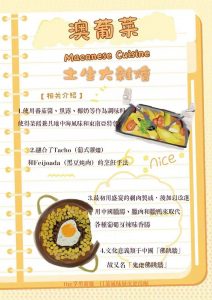

在澳大書院飯堂中,上學期悄然出現一道有趣的飲食風景——數張「網紅風格」的「美食筆記」貼在展板上,介紹多道澳門土生葡菜(Macanese cuisine)的食譜,這不僅記錄著烹飪秘訣,更串聯起一段由味覺引發的文化對話。這場「尋味之旅」的幕後推手,正是馬萬祺羅柏心書院的大一新生Joel Sousa Nunes與他的幾位同學。

「當時Joel很認真地告訴我,昨天去另一書院食飯,發現其中一道非洲雞少放了黃薑粉,這就像葡撻少了焦糖一樣,失了靈魂。」Vénus笑著回憶道。Joel,這位修讀英文教育的土生葡人學生,用敏銳的味蕾點出了土生葡菜的精髓。作為Joel的導師,Vénus欣賞他對食物味道的見解,並在她的協調下,讓書院膳食供應商與Joel展開了一次「舌尖上的對話」,最終不僅改良了菜式,後來更為學生們孕育出一個特别學習計劃:將飯堂打造為土生葡菜的展示空間。

住宿式書院提倡營造跨書院的共膳教育環境,目的之一是讓學生從各種美食中體會不同地域的文化差異,Vénus指著「美食筆記」照片解釋,「當Joel向同學們解說『葡式大雜燴』是將澳門本地臘肉、臘腸和腊鴨,融合葡菜的料理方式製成,成為土生葡菜的傳統佳餚,飯桌就成了文化交融的見證者。」在Vénus指導下,Joel亦就早前澳大為國際學生舉辦的「賦能未來:文化交融與機遇探索」書院教育體驗項目設計了一個澳葡菜研究活動。他翻查史料文獻,準備講稿,細心向來自各國同學講解土生葡菜背後的遷徙密碼,如「葡國雞」如何隨著葡萄牙水手的航行路線,吸納了東南亞椰漿,演變出獨特的風味。

「Vénus帶著我們追尋這些味道的來歷,讓我更深入了解祖輩的事跡。」Joel感激道:「土生葡菜是活的歷史課本,每一口都在提醒我:土生葡人是航海時代的『文化混血兒』——16世紀葡萄牙人抵達澳門後,與華人、馬來人、印度人通婚,連廚房裡的鍋鏟都沾著他們的故事。」

作為研究微觀歷史的學者,Vénus總能在日常細節捕捉到歷史的氣息。她展示手機裡一張張照片道:「看,當學生往非洲雞裡加辣椒醬,內地同學嘗試用普洱茶搭配葡撻時,新的飲食敘事正在誕生。」這種獨特視角源自她豐富的學術軌跡——從香港科技大學獲歷史學博士學位,後完成新加坡南洋理工大學博士後,如今在澳大書院找到學術與教育實踐完美結合的場所。

「別小看我們書院的『青綠餐廳』飯堂,這是由院長楊柳教授精心打造及佈置,這裡正記錄著學生的成長。」在Vénus看來,「讀懂學生,是教育的起點。作為書院導師,職責便是為學生在成長、成才的篇章中添上斑斕的一筆。」

「一餐吃七顆雞蛋」的迷思

午餐時分,書院飯堂總是格外熱鬧。對Vénus來說,這個共膳空間遠不止是用餐場所——「在這裡,你能看見學生最真實的模樣。」她笑著說。作為書院健康生活工作小組成員,Vénus總習慣在加入學生餐桌前先靜靜觀察:「他們會討論哪位教授是『天使』還是『殺手』,分享生活趣事,還有……」她眨眨眼,「偷偷把青菜撥到餐盤角落。」

作為書院導師,Vénus非常留意同學的飲食自我管理習慣。在澳大支持下,Vénus完成了英國Ofqual認證的四級「食品、營養及健康文憑」課程。上學期某天,她無意中聽見一位男生正自豪分享「健身秘訣」——每日早餐只吃七顆雞蛋。「七顆?」專業本能讓她立即走向前,卻不是說教:「蛋白質確實重要,但你知道嗎?我們亦需要來點碳水化合物,就像身體的汽油,連大腦運轉都需要它來當燃料呢。」

在取得食品營養與健康文憑後,Vénus遂成為解答學生們飲食疑問的「活字典」。她愛以書院的四格餐盤為教學工具,講解健康飲食比例,「穀物應佔最大面積,蔬菜三份,水果兩份,肉類兩到三份。這不是限制,而是讓營養更均衡的指南。」

在書院CPED1000通識課程中,Vénus毫無保留地將她的專業知識傳授給學生,課程內容從營養學基礎到飲食文化比較、從膳食搭配到健康評估均有涵蓋。Vénus注重互動教學,讓學生記錄個人飲食日誌並學習分析,「希望這門課成為培養他們健康生活方式的起點。」當她看到學生開始注意膳食平衡、改善了挑食習慣,甚至影響了家人的飲食觀念,她深感欣慰。

探索數據背後的故事

午後的書院飯堂依舊熱鬧,學生們陸續用完午餐,四格餐盤已然見底。「食物與健康是一門科學,但食甚麼、怎麼食,卻是文化選擇。」Vénus道出她獨特的研究視角——以人文的溫度詮釋食物科學的真諦。

這與她的學術經歷高度相關,「我曾經是個不折不扣的『數字信徒』。」這位擁有兩個經濟學學位 、習慣構建數據模型,後來博士專攻歷史學研究的學者笑著回憶道。Vénus坦言,歷史更能讓她觸動,她更愛流連於書店及圖書館的歷史區,令她常常思考統計模型背後欠缺了什麼。

這場學術轉向,並非對數據的否定,而是賦予其新的生命。「例如,二戰時澳門市民通宵排隊買米的歷史記載,讓我看到『供需曲線』經濟模型背後活生生的人。」排隊買米的長龍成為她解讀社會文化的密碼。「當時五穀、豆類並非完全匱乏,為何人們仍要為營養單一的米糧徹夜等候?這背後是文化心理在起作用。」

「數據讓研究更精確,人文讓數據更溫暖。」這一理念深深影響著她的教學。在執教榮譽學院HONR 2004「Project on Social Awareness(社會認知研究計劃)」課程中,她帶領跨專業學生開展飲食文化研究。金融工程專業的曹思洋回憶:「我們最初只會機械統計水果消費量,直到Vénus老師反問:數據告訴你柑桔更受歡迎,但它告訴你為甚麼了嗎?」

這個問題打開了同學的研究新維度。學生發現一個弔詭現象:儘管香橙的維生素C含量高出柑桔63%,但人們仍因為柑桔易剝皮而偏愛它。在Vénus的鼓勵下,學生更透過對長輩的訪談,發現柑桔因「吉」字諧音,在節慶時被賦予情感價值而更受歡迎。

「Vénus總說:『只盯著數字,就會錯過真正的故事。』她教會我們,數字只是起點,真正的學問在於理解背後的文化邏輯。」曹思洋說。

飯堂裡暢談學問

修改論文的日子裡,曹思洋喜歡在書院飯堂「偶遇」Vénus並與其交流。從論文修改建議,到當日的食堂菜色,再聊到戰時糧食配給數據,話題不斷延伸。「這就像用歷史的望遠鏡觀察現代的餐桌,」曹思洋感歎道,「原來每個飲食選擇,都連接著過去與現在。」

在Vénus獨特的教學理念中,經濟學、歷史學和營養學不再涇渭分明,而是交融成一門新的學問——用數字解讀文化,以人文溫暖數字。正如她常說:「真正的智慧,在於知道甚麼時候該看數字,甚麼時候洞察人心。」