在經濟學界,有一位卓越的學者,雖年至八旬,卻依然精神矍鑠,充滿熱情,他是國際著名經濟學家、前香港中文大學校長,也是澳大榮譽博士——劉遵義教授。2020年,澳大頒發榮譽博士學位予劉教授;2025年,劉教授應邀來澳大為師生精彩開講。《澳大人》藉此難得機會,把握著講座前的45分鐘寶貴時間,專訪了這位傑出的澳大人。

從著名經濟學家到大灣區協同教育的先驅

「您好,我是劉遵義。」當身穿著一身整齊西裝的劉教授,笑意盈盈地準時出現於約定地點時,其謙和、有禮、誠懇的形象,已令人難以忘懷。

劉遵義教授,因出生於貴州遵義而得名,「那完全是一場意外,我的父母在抗戰時路過遵義生下我,我還在襁褓時便到重慶,1946年約兩歲時舉家遷回香港。」1961年,在香港完成中學學習的劉遵義以優異的成績入讀美國史丹福大學,他首先選擇工程學,「後來覺得工程太死板,就轉讀物理」,到最終他確認以經濟學作為研究方向,期間經歷過多次轉變。風趣幽默的劉教授對此解釋得雲淡風輕,「這就是在美國讀書的好處,可以很容易地改變主修學科。另一方面,知識都是相通的,經濟學與物理學其實有不少共通的語言、相同的概念。例如平衡,既是力學的重要概念,也是經濟學中供給與需求的討論點。」

劉遵義教授自1966年任教於史丹福大學經濟系,一直專注於經濟發展、經濟增長及東亞(包括中國內地)經濟的研究,他先後出任該校亞太研究中心共同主任、經濟政策研究中心主任的職務。直至2004年,他應邀出任香港中文大學校長一職。選擇在人生新階段接受新任務,轉換新跑道,須有十足的勇氣和魄力,但回想起當年的決定,他仍然無悔,「我覺得我的選擇是正確的」。任職香港中文大學校長六年,「雖不是每事皆成,但大部分目標已達至」。他所指的「目標達至」,必定包括香港中文大學(深圳)的誕生。

劉遵義教授從不掩飾「想在香港建立世界上第一流的大學」的宏願,「但香港已有三間研究型的綜合性大學,在各種資源皆有限的情況下,能否靠香港一地之力便取得成功呢?」這促使「行動派」劉遵義教授以務實行動作出回答。在其推動下,2009年深圳市政府與香港中文大學簽署協議,約定共建香港中文大學(深圳),踏出兩地合作辦學的第一步。

萬事開頭難,劉遵義教授直言,打破兩地「資源不過界、金錢不跨境」的思維定勢,是當時面對的最大的困難。幸好大家最終站在粵港澳大灣區一體化建設的大局觀看問題,突破思維掣肘。2014年,香港中文大學(深圳)落成啟用。「目前大學辦得相當成功,成績不錯」,印證這位大灣區教育協同發展的倡導者的眼光獨到。

與澳大的深厚緣分

作為知名的經濟學者,劉遵義教授日程繁忙,沒料到對《澳大人》的採訪請求,他卻是爽快地答應。聊到有關澳大的因緣,這位澳大人的話匣子旋即打開,細數與澳大的點滴。

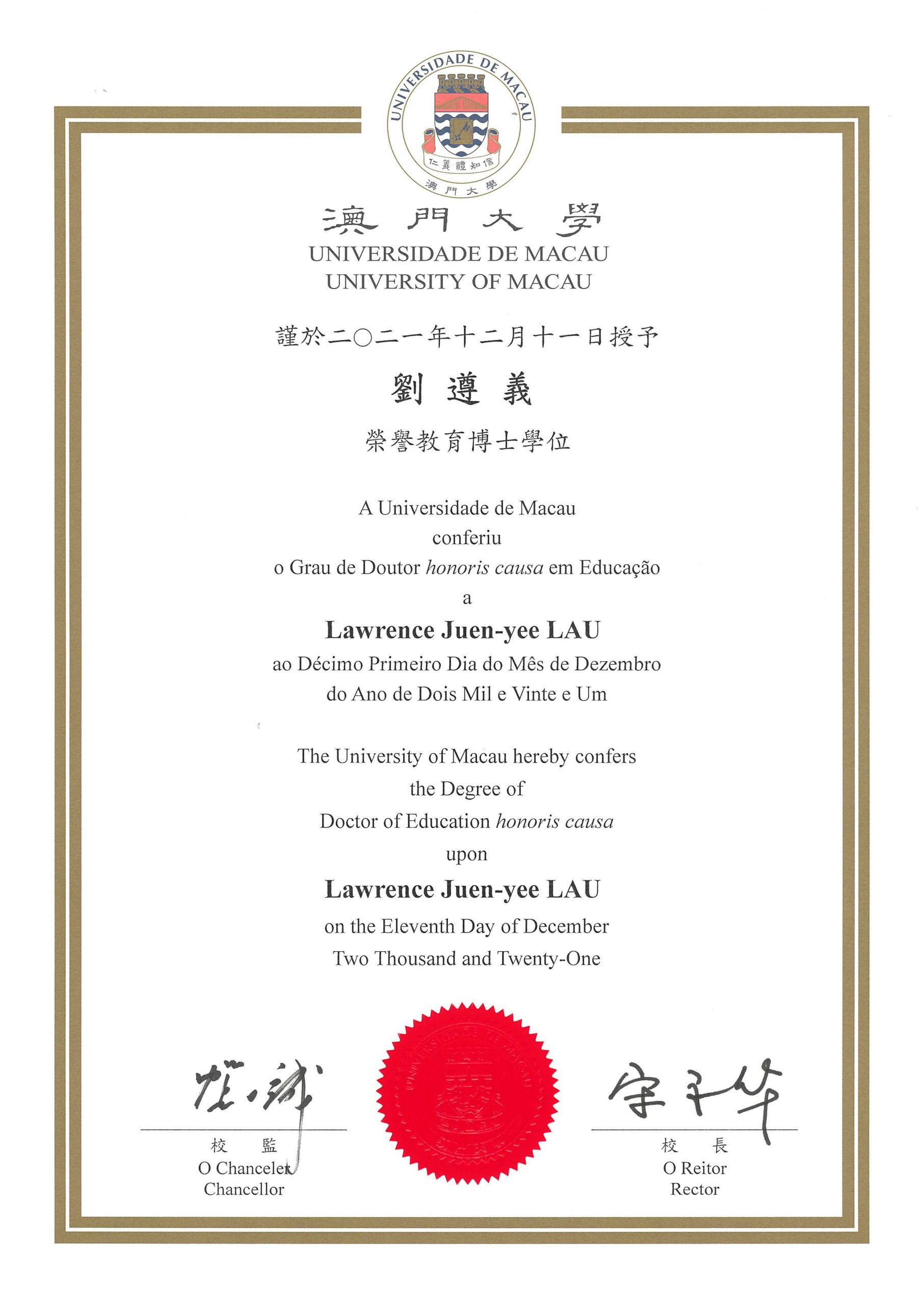

「我是2020年獲澳大頒發榮譽教育博士學位,但我之前已經來過澳門、澳大好多次。」2005年,劉教授欣然接受澳門大學校董禤永明先生的邀請,協助「何鴻燊博士醫療拓展基金會」在澳門成立,由香港中文大學醫學院作為基金會的合作夥伴,為澳門醫生提供培訓及支持醫學教育。劉遵義教授坦言,醫學雖非其研究方向,但他一直支持基金會的工作,深信其作育優秀醫護人才、提升醫療服務水平的意義和價值。2021年,為慶祝澳大成立40周年,基金會設立了一個為期十年,每一年捐款一百萬澳門元的專項資助計劃——「何鴻燊博士醫療拓展基金會『揚帆追夢、創啟未來』資助計劃」,以支持青年學者創新研究,劉遵義教授對此深感欣慰。

與澳門因醫學結緣,因此當得悉澳門大學將於深合區校區開辦醫學院時,劉遵義教授非常支持,「這與成立基金會的理念甚為相近。我一向十分支持澳門成立醫學院,澳門應該具備培養和訓練醫生的能力,這樣本地的醫院就不用到處尋覓醫生專才,且避免無法建立本地醫療標準體系的境況。」

澳大另一個為劉遵義教授欣賞的辦學理念,是著力於研究生的培養。研究生教育作為最高層次學歷教育、肩負著高層次人才創新能力培養的重要使命,加快推進研究生教育的高質量發展,將有助拔尖創新人才的培育。劉教授直言,舉目看中國內地的名牌高校,「他們的本科生人數並不多,研究生佔更大比例」;放眼美國亦然,「在最好的大學中,本科生都並非多數」。他認為,一所世界一流的大學,應當把精力置於培養研究生方面,為培養高精尖的人才而努力。

劉遵義教授關心澳門經濟的發展,他認為經濟適度多元發展是其必由之路,澳門應把握好作為中葡經貿平台和文化橋樑的優勢。「澳門最重要的優勢,是與葡語國家交流合作的傳統。若澳門與擁有逾兩億人口的葡語國家牽手合作,將是一個十分強大的組合。另一方面,中國經濟對於世界經濟而言舉足輕重,全球都在觀望中國的發展。試想若葡語國家人士想了解中國現況、學習中文,到澳門必定成為他們的不二之選,澳大對葡語國家的學生亦具備十足的吸引力。」

劉遵義教授對澳大的發展前景充滿信心,在他眼中,澳大的優勢是獨一無二的,「她是獨家的」——澳大是澳門歷史最悠久、辦學實力最強的綜合性公立大學;「她資源多」,這一判斷源於他目睹澳門特區政府對高等教育發展的投入與支持,令他深信澳大會擁有廣闊的發展機遇,寄語澳大以服務於大灣區人才培養、助力國家教育強國建設為目標作不懈努力。

預測中國經濟:「天塌不下來」

劉遵義教授應澳大邀請,分別於2009年、2019年與2025年三度來校開講,第一次是在澳大與中國留美經濟學會合辦的年會《大中華經濟地區經濟整合》上,與已故諾貝爾經濟學獎得主James Mirrlees、美國耶魯大學經濟學教授Mark Rosenzweig等人探討大中華經濟地區的經濟增長源泉和動力;第二次以「中美貿易戰:對中國、大灣區、澳門的挑戰和機遇」為題,分析中美貿易戰長短期的利與弊,提供不少精闢意見;今年他的演說焦點是「全球經濟下的中國」,剖析中國在當今全球經濟中的地位,偌大的演講廳座無虛席。原來自劉教授愛上經濟學的一刻開始,他便對中國經濟產生濃厚興趣。1966年,即其獲得加州大學柏克萊分校經濟學碩士學位的同一年,他便建立了全球第一個中國經濟的計量模型,後來更將其不斷豐富和完善。

時間的列車回到1979年中國內地改革開放之初,內地迎來了新中國成立之後第一批訪華的美國經濟學者,這個由十位美國經濟學會成員組成的代表團,其中一人正是劉遵義教授,這也是其成年後第一次回到內地,同行的還包括1976年的諾貝爾經濟學獎獲得者肯尼斯•約瑟夫•阿羅等著名經濟學家。「結束約兩個星期的考察後,我們十個人在東京開會,為中國未來的經濟增速作出預測。」劉教授回憶道,他根據自己建立的模型,作出了8%的增速預測,是同行的學者中最高的。事實勝於雄辯,從1980年開始至今,中國經濟的平均年增長約為9%,充分說明劉遵義教授準確的預見。

時至今天,儘管外部環境更複雜,內部環境也不容小覷,但熟稔中國經濟的劉遵義教授仍然對其發展充滿信心,引用其2018年出版著作的中文譯本標題「天塌不下來」,直言沒有必要驚慌失措。這股信心,源自於他對多任擅長於「預期管理」的中國領導人的觀察。

劉教授分別憶述1992年內地改革開放速度放緩、1997年東南亞貨幣危機、2008年全球金融危機的經歷,直言鄧小平南巡強調「發展是硬道理」、朱鎔基總理堅持人民幣不貶值政策、溫家寶總理推出四萬億振興經濟方案對內地經濟所產生的積極意義,成功鼓勵國民建立信心,扭轉社會對經濟發展不景氣的灰暗預期,成功推動經濟發展繼續向前。這對「供給與需求」的經濟學概念對今天的情形同樣適用,劉教授認為,內地尚有剩餘的生產能力,只是現階段需求不足,只要中央政府有較大的支持經濟發展的動作,改變眾人的預期,即可帶動需求,前景明朗,「我相信未來十年,中國的經濟能保持在5%至6%之間的增速。 」

訪問結束後,劉遵義教授健步走向澳大聚賢樓的演講廳,向在場的數百位澳大莘莘學子發表題為「全球經濟下的中國 」的演說,其引用的數據和事實一絲不苟,持論公允且卓有洞見,引起師生熱烈反響。一些「粉絲」學者還趁劉遵義教授訪澳大的難得機會,邀其在去年出版的新書《Is the Chinese Economy a Miracle or a Bubble?》上簽名留念。「我今年還將再出版一部全新著作」,筆耕不輟的劉教授笑著透露。讓澳大人共同期待其新書出版,翹首以盼簽名會的來臨!

與澳門因醫學結緣.jpg)